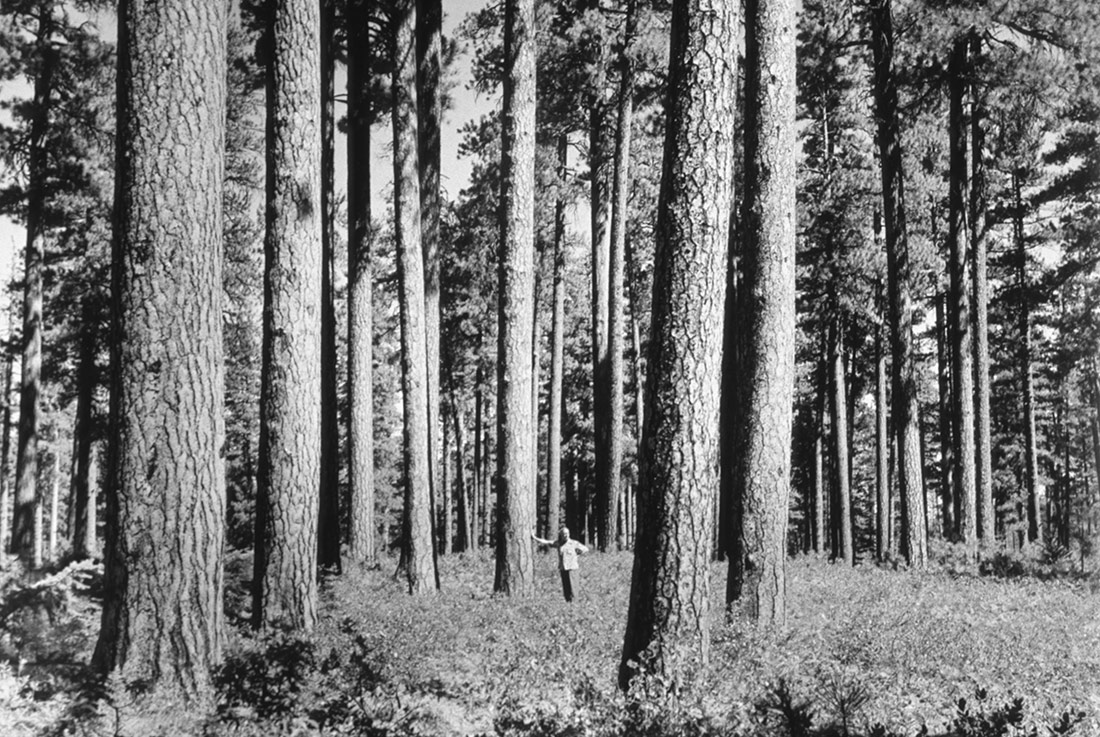

Bosque de pino ponderosa, 1930s | U.S. Forest Service- Pacific Northwest Region | Dominio público

Tras décadas de luchas ecologistas, son muchos los ejemplos que ponen de manifiesto la ineficacia de la legislación ambiental actual. Por eso, varias voces reclaman que se reconozcan los «derechos de la naturaleza». Esta idea sostiene que los ecosistemas tienen agencia y que debe traducirse en términos jurídicos.

¿Puede un valle tener personalidad jurídica? ¿Puede una montaña ser titular de un derecho a la existencia, invocable ante un tribunal? La respuesta espontánea es que no: cómo va a ser sujeto de derechos algo que no es humano. La respuesta técnica es que sí: igual que se atribuye personalidad jurídica a una empresa, un barco o un fondo de inversión, puede tenerla un ecosistema, si se dan los requisitos. La respuesta política es que las entidades naturales no solo pueden, sino que deberían, tener agencia jurídica si queremos dotarnos de herramientas a la altura de los problemas a los que nos enfrentamos. Esta es la postura de quienes defienden los «derechos de la naturaleza», una expresión resbaladiza pero que, precisamente por su vaguedad y quizás porque no satisface del todo a nadie, permite acoger tradiciones políticas distintas que hoy están obligadas a entenderse. Lo que sigue es un breve mapa de coordenadas para orientarse en este fenómeno heterogéneo, conceptualmente innovador y a veces especulativo pero estratégico, y situado, empeñado en sostener la idea de que los ecosistemas tienen agencia y que esta debe poder traducirse en términos jurídicos.

Notas sobre un fracaso

Los derechos de la naturaleza no contradicen el marco jurídico actual, pero sí parten de un diagnóstico muy duro, que resumió la filósofa Teresa Vicente cuando acudió al Congreso a defender la personalidad jurídica del Mar Menor:[1] «El derecho ambiental ha fracasado […]. Su ineficacia es palmaria, tanto en el caso del Mar Menor como en el de otros ecosistemas.» Una conclusión a la que llega también Naciones Unidas: «La legislación ambiental es ineficaz por sus fundamentos conceptuales: un sistema de listas de especies amenazadas que no puede seguir el ritmo de las tasas de extinción; procedimientos judiciales posteriores a los hechos sin obligación de restablecer los ecosistemas; e imposibilidad de interponer demandas en nombre del medio ambiente damnificado, ya que solo se pueden interponer en nombre de seres humanos. Esa legislación divide a los ecosistemas en partes separadas, lo cual es incompatible con el hecho de que están entrelazados y son interdependientes.»[2]

Un río es más que un caladero de pesca, una fuente de energía o un paisaje. Es un ente vivo que irriga un territorio y conecta todo lo que vive en él: montañas, corrientes, humedales, rutas migratorias, polinizadores, campos de cultivo, reservas de mineral o poblaciones humanas. Pero, para el derecho, no es más que la suma de esos elementos tomados de forma aislada. Por eso, las figuras legales de protección, ya sean reservas de la biosfera, parques naturales o Red Natura 2000, no impiden el desarrollo de actividades extractivas. Por eso, también, a menudo la aplicación de la legislación ambiental se limita a defender títulos de propiedad o se enreda en procesos en los que es difícil llegar a pruebas concluyentes, como cuando trata de demostrar un daño a la salud. Existe un «derecho al medio ambiente sano», pero pertenece a los derechos de tercera generación: difusos, colectivos y no invocables ante los tribunales. Otra consecuencia de esa visión fragmentaria es que los daños se saldan con sanciones económicas pero no reparativas: es así como una empresa acaba abonando una indemnización multimillonaria para compensar la destrucción de un ecosistema; lo que, dicho de otra manera, equivale a pagar por el derecho a destruirlo. Al revés de lo que ocurre en cualquier otro ámbito, se acepta que el ecocidio es la regla y, prohibirlo o limitarlo, la excepción.

Nueva ola de derechos

Los derechos de la naturaleza responden a esta situación dando mayor eficacia a normas y procedimientos, pero esto se manifiesta de formas distintas. A veces son sentencias que reconocen la personalidad jurídica de un valle o un manglar; otras, menciones generales incluidas en textos constituyentes, como en Ecuador o Bolivia; otras, son leyes de reparación colonial, como en Nueva Zelanda, o de protección de enclaves concretos, como el Mar Menor. Algunas son derecho blando, como las declaraciones de Naciones Unidas, o aportaciones doctrinales, como la del abogado Christopher Stone, el primero en elaborar una teoría del acceso jurisdiccional para entes naturales. Otras veces, los derechos de la naturaleza se invocan en procesos de jurisdicción informal, como los del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, una institución sin capacidad para enjuiciar pero con capital simbólico e impacto en la opinión pública. Un resumen de los casos de reconocimiento de derechos de la naturaleza en el mundo se pueden encontrar en el catálogo de la exposición Ciencia fricción. Vida entre especies compañeras (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2021).

Pese a esta heterogeneidad, hay elementos comunes. El primero es que en los derechos de la naturaleza se reconoce el valor intrínseco de un ecosistema al margen de su valor para los seres humanos. La cuenca del Mar Menor no se protege para la agricultura o el turismo, ni por su condición de paisaje singular, sino porque debe poder existir por sí misma y evolucionar según sus equilibrios. El segundo es que la titularidad de un derecho permite garantizar el acceso a la justicia, que, en el caso de los entes naturales, se realiza por vía de representación, de manera que guardianes o fideicomisos pueden invocarlo ante los tribunales. Esta lógica se aplica a todas las personas jurídicas no humanas que proliferan desde la Edad Media –la primera fue la Iglesia– e incluye a empresas, asociaciones, instituciones o administraciones públicas. El mecanismo, que constituye un ejercicio de «ficción jurídica», sirve para defender entidades que se consideran valiosas, ya que la personalidad las dota de existencia social y de un marco legal efectivo. Tercero, los derechos de la naturaleza exigen una restauración o remediación cuyo destinatario no es la comunidad humana vinculada con el entorno degradado, sino el entorno mismo. Y, por último, se aplican a ecosistemas y no a individuos concretos, lo que los distingue de los derechos de los animales, que se basan en su condición sintiente y en su derecho al bienestar y a no ser detenidos en cautividad, según el habeas corpus que prohíbe el arresto sin causa justificada. Los derechos de los animales, igual que los humanos, protegen al individuo, no a su hábitat.

La agencia de los otros

Esta dimensión colectiva es importante. El reconocimiento de personalidad jurídica a los sistemas no contradice sino que refuerza la justicia ambiental, que insiste en que los conflictos ecológicos son siempre conflictos sociales. Si observamos el mapa de los ecocidios en el mundo, veremos que coincide exactamente con el de los mayores incumplimientos de derechos, de cualquier tipo. Por eso, la supuesta oposición entre derechos humanos y de la naturaleza es un falso dilema. Defender la justicia hoy –también una justicia centrada en lo humano– supone tomar nota de esta relación estructural y enfrentarla con los instrumentos adecuados.

Prueba de ello es el hecho de que el mayor empuje por los derechos de la naturaleza venga de países atravesados por la historia colonial. Ecuador o Bolivia los han incluido en sus constituciones, con términos propios de su cosmología como el sumak kawsay, noción andina que se traduce como ‘buen vivir’ pero es mucho más que eso. En Colombia, la Corte Suprema ha reconocido subjetividad al conjunto de la Amazonía, así como a las cuencas de los ríos Cauca, Quindío, Pance y Otún. En la India, el Tribunal de Uttarakhand se la ha reconocido al río Ganges y a dos glaciares del Himalaya. En estos casos, los sistemas naturales son lugares sagrados, divinidades, figuras mucho-más-que-humanas insertas en cosmovisiones. Pero son también enclaves dañados, muchas veces de manera irreversible, portadores de heridas, tanto ambientales como humanas, que necesitan ser reparadas. La atribución de personalidad, además de habilitar actuaciones concretas en su defensa, es una afirmación de su trascendencia política.

Porque desafían nuestros patrones culturales, los derechos de la naturaleza son buenos compañeros de ruta para empezar a concebir la gobernanza fuera del marco mental eurocentrado. En muchos sentidos, la resistencia a ellos es reflejo del profundo sesgo colonial de nuestra imaginación. Abrir la puerta a la agencia, no ya de formas de vida no humanas, sino de entidades que ni siquiera son individualizables e incluyen elementos como la piedra, el agua o el viento, no sugiere solo una justicia más allá de lo humano: sugiere una justicia más allá incluso de lo orgánico. Pero, paradójicamente, ese desplazamiento de lo concebible se inscribe también en una continuidad. Lo que hoy cristaliza en las humanidades ambientales o el giro multiespecies es resultado de un clima intelectual que, con el impulso del ecologismo, se ha fraguado durante décadas con antecedentes como la comunidad biótica de Aldo Leopold, la ecología profunda de Arne Naess, la jurisprudencia de la tierra de Thomas Berry, el contrato natural de Michel Serres o el animismo legal de la abogada Marie-Angèle Hermitte.

Hermitte participó en la escritura del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992. Como explica Camille de Toledo en «Un soulèvement légal terrestre», Les Droits de la Nature (Le Pommier, 2022), cuando defendió la noción de «animismo legal» ante el comité de expertos –vinculándola con la necesidad de que los entes naturales se personaran ante la justicia en su propio nombre, como verdaderos sujetos de derecho–, el representante de la OCDE le contestó: «Ya hablaremos de ello dentro de 2500 años.». Hoy sabemos que no podemos esperar tanto tiempo.

Este texto forma parte de la publicación La conferencia infinita. Experimentos con el archivo del CCCB.

[1] La ley que reconoce personalidad jurídica al Mar Menor y su cuenca (Ley 19/2022, de 30 de septiembre) se aprobó como resultado de una iniciativa legislativa popular que reunió más de 500 000 firmas. Fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos políticos, a excepción de Vox. La impulsora de la iniciativa, Teresa Vicente, abogada y profesora de filosofía del derecho de la Universidad de Murcia, ha sido galardonada con el Premio Goldman, considerado el Nobel del medio ambiente, en 2024.

[2] Documento de la Asamblea General de Naciones Unidas A/71/266 (71.ª sesión, 1 de agosto de 2016), del grupo de trabajo Armonía con la Naturaleza.

silvia | 05 marzo 2025

Precios el texte Maria, gracies. Molts avançaments socials es recondueixen o plasmen en canvis ‘tècnics’ juridics sobre qué/qui considerem objectes o subjectes de drets o de Dret. Una amiga ha estat involucrada en la declaració de drets del rio Atrato i seva conca i ha estat un procès de lluita comunitaria molt bonic, et deixo nota per si de cas no tenies aquesta referencia.

Deja un comentario