Niños dibujando en una clase de arte. Canadá, 1939-1951 | Ronny Jaques, Library and Archives Canada | Dominio público

Aprendimos a leer en libros de papel y nuestros recuerdos yacen en fotos ampliadas a partir de un negativo. Actualmente vivimos en un entorno digital repleto de promesas y ventajas, y aun así parece que nuestro cerebro reclama dosis periódicas de tacto, artesanía y materia. El escritor Jorge Carrión reflexiona sobre este tránsito contradictorio entre un medio y otro: desde la firma de un libro garabateado o las lecturas repletas de anotaciones, hasta la necesidad de esbozar ideas con un bolígrafo o dibujar para observar y comprender, pasando por el móvil usado para tomar notas o fotografiar citas.

Hoy, en un avión que, a pesar de ser low cost, atraviesa el océano, leo estos versos en un librito extraordinario: «Escribo a mano con un lápiz Mongol Nº 2 mal afilado, / apoyando hojas de papel sobre mis rodillas. / Ésa es mi poética: escribir con lápiz es mi poética. / […] Lo del lápiz mal afilado es indispensable para mi poética. / Sólo así quedan marcas en las hojas de papel / una vez que las letras se borran y las palabras ya no / se entienden o han pasado de moda o cualquier otra cosa.»

Ayer, minutos antes de que empezara la conferencia que tenía que dar en Buenos Aires, una anciana se me acercó para que le dedicara su ejemplar de Librerías. Lo tenía lleno de párrafos subrayados y de esquinas de página dobladas («cada librería condensa el mundo», yo siempre pensé lo mismo, sí, señor), de tarjetas de visita y de fotografías de librerías («este folleto de Acqua Alta es de cuando estuve en Venecia, un viaje muy lindo»), de recortes de diario («mire, la nota de Clarín que habla del fallecimiento de Natu Poblet, qué tristeza») y hasta de cartas («ésta se la escribí a usted cuando terminé su libro y de pronto me quedé otra vez sola»). No es mi libro, le respondí, usted se lo ha apropiado: es totalmente suyo, le pertenece. De perfil el volumen parecía la maleta de cartón de un emigrante o los estratos geológicos de un acantilado. O un mapa impreso en 3D del rostro de la anciana.

La semana pasada, en mi casa, leí este pasaje luminoso de Una historia de las imágenes, un librazo extraordinario de David Hockney y Martin Gayford publicado por Siruela:

En una fotografía el tiempo es el mismo en cada porción de su superficie. No así en la pintura: ni siquiera es así en una pintura hecha a partir de una foto. Es una diferencia considerable. Por eso no podemos mirar una foto mucho tiempo. Al final no es más que una fracción de segundo, no vemos al sujeto en capas. El retrato que me hizo Lucian Freud requirió ciento veinte horas de posado, y todo ese tiempo lo veo en capas en el cuadro. Por eso tiene un interés infinitamente superior al de una foto.

Niños dibujando en una clase de arte. Canadá, 1939-1951 | Ronny Jaques, Library and Archives Canada | Dominio público

Hace unos meses, en el AVE que une Barcelona con Madrid, leí un artículo sobre una tendencia incipiente: ya son varios los museos del mundo que prohíben hacer fotografías durante la visita; a cambio te regalan un lápiz y papel, para que dibujes las obras que más te interesen, para que en el proceso de la observación y de la reproducción, necesariamente lento, mires y pienses y digieras tanto con los ojos como con las manos.

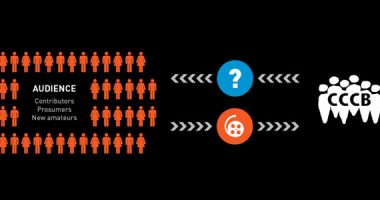

Vivimos en entornos absolutamente digitales. Producimos, escribimos, creamos en teclados y pantallas. Pero al principio y al final del proceso creativo casi siempre hay un esquema, unas notas, un dibujo: un lápiz o un bolígrafo o un rotulador que se desliza sobre pósits o sobre hojas de papel. Como si en un extremo y en otro de lo digital siempre hubiera una fase predigital. Y como si nuestro cerebro, en un nuevo mundo que –como explica afiladamente Éric Sadin en La humanidad aumentada– ya se ha duplicado algorítmicamente, nos reclamara dosis periódicas de tacto y artesanía y materia (infusiones de coca para combatir el mal de altura).

Hace dos años y medio, tras mi última mudanza, pasé un rato hojeando el álbum de fotos de mi infancia. Aquellas imágenes envejecidas y palpables no sólo documentan mi vida o la moda o las costumbres de los años setenta y ochenta en España, también hablan de la evolución de la fotografía doméstica y de los procesos de revelado. Tal vez cada foto sea solamente un instante (un instante sin una segunda oportunidad, sin edición, sin filtros, sin anestesia), pero las páginas de cartulina, las anotaciones manuscritas en rotulador negro o en boli Bic azul, los cambios de cámara o las impresiones en brillo o en mate crean un conjunto (un libro) en el que la dimensión material del tiempo se puede reconstruir y tocar, elocuente o balbuciente, nítida o desdibujada, como en un yacimiento arqueológico. O como en un mapa impreso en 3D de mi futuro envejecimiento.

Hoy, ahora, acabo de leer este librito extraordinario, el poemario Apolo Cupisnique, de Mario Montalbetti, que han coeditado en Argentina Añosluz y Paracaídas. Y lo cierro, con versos subrayados, páginas con la esquina doblada, la entrada de un par de museos porteños y un lápiz de Ikea que probablemente también se quede ahí, para siempre secuestrado. Y en el avión low cost empiezo a escribir este texto gracias a mi teléfono móvil, porque no soy (no somos) más que un sinfín de contradicciones. La cita de Montalbetti la copio directamente del libro, pero para la de Hockney tengo que recurrir a la foto que hice de esa doble página la semana pasada. A la izquierda el texto, a la derecha el retrato que le hizo Freud. La foto del retrato. Se pueden ver, en efecto, las capas dinámicas que dejaron en la pintura las ciento veinte horas inmóviles. Con el dedo índice y el pulgar amplío sus ojos y durante un rato –en la noche que se disuelve en jet lag– nuestras miradas se encuentran en la pantalla sin estratos.

Deja un comentario