Fotograma de «Creature from the Black Lagoon», hacia 1953. Negativo en blanco y negro, 4 x 5 pulgadas | State Archives of Florida, Florida Memory

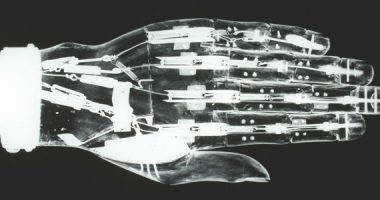

Empezamos a llamar La Cosa a La Cosa mucho antes de que realmente fuera La Cosa. Quiero decir que «El Internet de las cosas» era muy largo y que «La Cosa» era su forma abreviada y natural. Cuando ya nos habíamos acostumbrado a dividir el mundo entre la realidad física y la pixelada, los sensores se multiplicaron. Al principio era fácil, porque estaban fuera de nosotros: en el móvil, en las gafas, en el reloj, en la pulsera, en la ropa. Podías desconectarte. No estabas impregnado. Pero entonces llegaron las lentillas y los implantes y, sobre todo, la membrana. Durante cuatro o cinco años fue como una funda elástica: así, los sensores realmente podían recoger información directa de todos tus poros, de todos tus vasos sanguíneos, de todos y cada uno de tus órganos. Pero la verdad es que daba calor en verano y que las versiones más baratas eran un poco incómodas, de modo que a un genio se le ocurrió el formato spray y, nada, en la misma ducha, después de secarte, te repasas con la membrana y durante 24 horas estás literalmente cubierto. Embadurnado. Emitiendo. Entonces sí fue La Cosa, pero ya hacía mucho tiempo que llamábamos así a nuestra conexión permanente, a la pantalla indiscernible de la piel. En algún momento una viñeta de La Cosa del Pantano se hizo viral y nos ayudó a comprender lo que había pasado. La expresión ganó capas de mugre y de significado. El dibujo es un primer plano de la cabeza musgosa, los ojos muy rojos, el verde chorreando, que dice: «No sé dónde termino yo y dónde comienza el pantano». En efecto. No sabías si era un héroe o un monstruo. No sabías hasta qué punto era la persona que fue, el monstruo que ahora era o, sobre todo, ese pantano que lo penetraba hasta la médula de los huesos. Y lo constituía. No sabías nada. Siglos pensando en robots y en cíborgs, pero no en bichos viscosos y eso era en lo que nos habíamos convertido. La verdad es que pronto dejó de importarnos.

Deja un comentario