Hace poco más de un siglo, Tijuana era un rancho.

Ahora es una ciudad que avanza, si no ha llegado ya, hacia los tres millones de ¿habitantes? En pocos lugares del mundo ha tenido –y sigue en parte teniendo– tan poco sentido el concepto de residente y tanto el de población flotante.

En ese lapso de tiempo siempre fue tránsito fronterizo, franja de excesos; pero durante el último cambio de siglo ingresó en el imaginario global como lugar de paso de los migrantes ilegales, como zona de tráfico de drogas, como espacio de violencias y hedonismos. En 1998 Manu Chao publicó Clandestino y creó un eslogan discutible que rebota todavía en nuestros oídos. En 2001 Lila Downs lanzó The Border/La línea y retrató en su complejidad musical esta frontera. Digamos que el cambio de siglo duró dos décadas. Una placa, frente a la catedral, explica qué ocurrió en 2010: “En un esfuerzo conjunto en que predominó la comprensión, paciencia y buena voluntad de comerciantes, residentes y gobierno, se logró la transformación de la imagen urbana del centro histórico, con el programa integral Pire la construcción de la Plaza Bicentenario”. El esfuerzo colectivo transformó Tijuana en una ciudad razonablemente segura, aunque esa información no haya llegado todavía a todos los rincones del globo. Cada vez son más los tijuanenses que retornan para quedarse. Y los inmigrantes mexicanos, rusos o chinos cuyo destino no es el cruce, sino la residencia permanente.

Para el escritor Heriberto Yépez Tijuana es el laboratorio por excelencia de nuestra época, pero no necesariamente de la posmodernidad. Porque Tijuana sería más bien el abortorio de ésta. Yépez ha hablado de post-narcocultura para definir la situación actual de la ciudad: la cultura ya ha asumido su identidad narcótica, ha integrado en sí al narco, como lo hizo hace décadas el corrido. Después de la atención crítica que suscitó Las Vegas en los 70 y 80, seguida por Los Ángeles como ejemplo emblemático de la megalópolis difusa, de la megaciudad en archipiélago, Tijuana aparece junto con Nueva York como casos de estudio de Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad (1990), de Néstor García Canclini, y pronto se convierte en símbolo de la hibridación urbana de nuestros tiempos. Diversas lecturas parciales y superpuestas de ese título fundacional convirtieron la ciudad mexicana en símbolo de lo ¿transfronterizo?, como si las diferencias abismales entre San Diego y Tijuana se diluyeran en el campo de las metáforas, como si la planificación de la primera y la improvisación urbana de la segunda no fueran evidencias suficientemente rotundas del imposible entrelazamiento. La porosidad era humana: personas que iban y venían, que siguen yendo y viniendo. Pero no estructural. El análisis de los elementos concretos de la ¿transfrontera? que firmaba García Canclini dejaba claro eso: los materiales de construcción de muchas viviendas tijuanenses eran basura norteamericana, de modo que en esas casas se podía observar directamente la fusión de elementos de ambos lados de la línea, llevada a cabo mediante el hágalo usted mismo que también caracteriza parte del arte contemporáneo, pero eso no significaba que realmente ocurriera una fusión entre dos ecosistemas tan distintos. Dos ecosistemas en que uno ocupa una posición jerárquicamente superior, por motivos sobre todo económicos, respecto al otro, claramente subalterno. La subalternidad, no obstante, es sinónimo de creatividad potencial. Y el binomio Tijuana-San Diego trabajó justamente en el ámbito cultural, y por tanto en el simbólico pero también en el de la gestión, para reivindicar ese patrimonio parcialmente compartido. En el catálogo de la exposición Farsites / Sitios distantes (San Diego Museum of Art / Centro Cultural Tijuana, 2003) se habla de la “border región San Diego Tijuana” y, como en el orden del título, se menciona primero lo norteamericano, el norte antes que el sur.

El arte de Jaime Ruiz Otis incide justamente en esas asimetrías. Su reciclaje de materiales innobles (neumáticos, depósitos de maquiladoras, lentes de televisores) para hacer con ellos artefactos hipnóticos puede verse como una reconversión estética y política, como una inversión de valores propia de toda frontera desequilibrada. Aunque la utopía nos impulse a hablar de ¿diálogo cultural?, lo cierto es que la relación entre ambos países, en sus más de tres mil metros de límite, particularmente desde la militarización de las fuerzas policiales y de los cárteles de drogas, tiene un marcado carácter bélico. La complejidad policial de una zona atravesada por un muro, por alambradas, por controles militares, quedó patente en “Caballo de Troya”, de Marco Ramírez Erre: una enorme escultura equina, un monstruo de dos cabezas, una mirada enfocando cada uno de los lados de la frontera. En 1997, cuando fue construida, la valla que penetra en Playas de Tijuana tenía tres años de antigüedad y todavía no era el complejo inexpugnable que es ahora. De hecho, existía un parque en el lado de San Diego y las familias podían reunirse y charlar a través del metal. Ahora, ese parque ha sido arrasado. Y se ha ampliado la zona de seguridad, transformándola en zona de nadie.

El arte de Jaime Ruiz Otis incide justamente en esas asimetrías. Su reciclaje de materiales innobles (neumáticos, depósitos de maquiladoras, lentes de televisores) para hacer con ellos artefactos hipnóticos puede verse como una reconversión estética y política, como una inversión de valores propia de toda frontera desequilibrada. Aunque la utopía nos impulse a hablar de ¿diálogo cultural?, lo cierto es que la relación entre ambos países, en sus más de tres mil metros de límite, particularmente desde la militarización de las fuerzas policiales y de los cárteles de drogas, tiene un marcado carácter bélico. La complejidad policial de una zona atravesada por un muro, por alambradas, por controles militares, quedó patente en “Caballo de Troya”, de Marco Ramírez Erre: una enorme escultura equina, un monstruo de dos cabezas, una mirada enfocando cada uno de los lados de la frontera. En 1997, cuando fue construida, la valla que penetra en Playas de Tijuana tenía tres años de antigüedad y todavía no era el complejo inexpugnable que es ahora. De hecho, existía un parque en el lado de San Diego y las familias podían reunirse y charlar a través del metal. Ahora, ese parque ha sido arrasado. Y se ha ampliado la zona de seguridad, transformándola en zona de nadie.

He pensado lo mismo en Tijuana que pensé siguiendo la ruta del Muro de Berlín o la sombra del Muro de Palestina: los laboratorios políticos y militares se convierten rápidamente en laboratorios económicos y culturales. Y demasiado rápidamente está todo tan entremezclado que es prácticamente imposible discernir cabalmente los estratos interpenetrados, confundidos. El lenguaje –en sus formas populares, musicales, literarias, periodísticas– es tan permeable a esa confusión como la arquitectura informal. Y los textos en que se fija resultan testimonios, pruebas, evidencias en las que detenerse para analizar una realidad particularmente esquiva por mutante.

En Cuando llegaron los bárbaros… (2011), de la cronista Magali Tercero, leemos que un entrevistado, Francisco Cuamea, le dice: “Sinaloa es el laboratorio de lo que ocurre en México. Lo que estamos viendo en muchos estados del país ya pasó aquí hace 30 años. El narco está en todo el territorio”. Lo mismo escuché en Tijuana. Probablemente también haya quien lo piense –y lo diga– en Ciudad Juárez y en tantos otros lugares en que la ¿frontera? no sea entre países, sino entre cárteles, o entre grados de violencia. Tercero escribe según esta consigna, defendida en la primera página de su libro: “A una realidad casi esquizofrénica corresponde, quizá, el retrato fragmentario de una sociedad en disolución”. Y lo hace prestando una atención de entomóloga al lenguaje experimental en que se expresa esa esquizofrenia, esa disolución:

-¿Por qué decir levantaron? ¿Por qué no secuestraron?

-Porque un levantón no es lo mismo. En un secuestro se pide dinero. Cuando se llevan a uno es porque hay órdenes de ejecutarlo.

-¿Por qué ejecutarlo y no asesinarlo?

-Porque es una guerra.

Quien pregunta es la periodista. Quienes responden, unas quinceañeras en un café. La violencia forma parte del lenguaje compartido: el narcoargot de la narcodictadura. El lenguaje común es un caldo de cultivo en constante evolución y sus formas se imponen por uso y por inercia. Los escritores deben establecer la distancia crítica necesaria para observar los neologismos como lo que son: palabras aún más discutibles que las ya asentadas y ¿canonizadas? Un escritor es alguien que entiende las palabras como materia maleable. Que les da la vuelta. Por eso en Dolerse. Textos desde un país herido (2012), de Cristina Rivera Garza, leemos: “Un feroz grupo de empresarios del capitalismo global a los que se les denomina de manera genérica como el Narco”. Cambiar el punto de vista, como un caballo con dos cabezas que miren en sentidos contrarios. Por eso en La libertad: ciudad de paso (2008), de Omar Pimienta, leemos: “Esta ciudad tiene su muro / construido por otros / para contenerla”.

Si la post-narcocultura define el estado actual de las zonas mexicanas que han estado expuestas durante más tiempo a la erosión de la economía de las drogas, hasta el punto de que ya no se puede separar el dinero sucio del dinero ¿limpio?, la convivencia del español mexicano con el inglés estadounidense, mucho más prolongada, ha conducido a una ampliación brutal de la frontera. Una franja de miles de kilómetros, desde el norte de Texas (sino desde ciertos barrios de Chicago) hasta al menos la Ciudad de México, en que se experimenta constantemente con la elasticidad de ambos idiomas y con los modos en que se puede asimilar al otro desde cualquiera de ambos lados. En otro poema de Pimienta: “Por la Col pasa la troka /blanca Isuzu de Don Marcos / lleno de choques y tallones / manejado por el nuevo capo”. En la vida real no hay cursivas que nos señalen las palabras, que nos permitan pensar que troka es una traducción libre de truck. Pero eso es precisamente el arte: un estado artificial, que congela el fluir de la realidad para que podamos pensarlo.

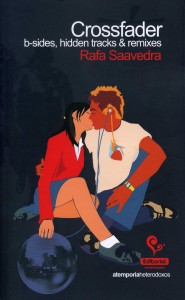

En sintonía con otros autores física o simbólicamente fronterizos, como el argentino Washington Cucurto (que ha construido una figura y una lengua poética a partir de un modelo inspirado en la inmigración paraguaya en Buenos Aires), el cubano Pedro Juan Gutiérrez o la dominicana Rita Indiana, son varios los escritores mexicanos que han destacado en los últimos años gracias a la experimentación con el lenguaje neologista, contaminado o fertilizado por el inglés estadounidense. A menudo ese trabajo se entrevera con la promiscuidad, con el erotismo o con la pornografía, como ya ocurría en quienes podrían ser considerados sus referentes en la historia literaria: Reinaldo Arenas, Manuel Puig o Luis Rafael Sánchez. Pero también tiene un alto grado de importación de técnicas propias de otros lenguajes: el remix, el corta y pega, la multipista, la cadencia electrónica. Escribe Rafa Saavedra en uno de los textos que componen Crossfader 2.0. B-sides, hidden tracks & remixes (2001): “Faxéame tu cero-uno abierto. Quiero meter mi lengua en ello. ERESítame con tu oculto simbolismo, con tu status de HIV negativo, con tu dirty telenoticiero [Burroughs es un dios borrado]. Agita tu backpack perrita oh yeah… take me up to nothing (it’s my life, so ESC me!)”. Desde las discotecas de Buenos Aires hasta las de Torreón, Cohauila, pasando por Lima o Santo Domingo, la cumbia se ha convertido en la banda sonora principal de una de las muchas corrientes de experimentación verbal que coexisten, se retroalimentan, se contradicen, se complementan en el conjunto de ¿nuestra lengua? Esa es una de las músicas que encontramos en los libros de Carlos Velázquez o de Nazul Aramayo, quien ha escrito sobre sí mismo: “Nací en Torreón, Coahuila: la capital mundial de la cumbia, el rey de la mezclilla, Maquilópolis”.

En sintonía con otros autores física o simbólicamente fronterizos, como el argentino Washington Cucurto (que ha construido una figura y una lengua poética a partir de un modelo inspirado en la inmigración paraguaya en Buenos Aires), el cubano Pedro Juan Gutiérrez o la dominicana Rita Indiana, son varios los escritores mexicanos que han destacado en los últimos años gracias a la experimentación con el lenguaje neologista, contaminado o fertilizado por el inglés estadounidense. A menudo ese trabajo se entrevera con la promiscuidad, con el erotismo o con la pornografía, como ya ocurría en quienes podrían ser considerados sus referentes en la historia literaria: Reinaldo Arenas, Manuel Puig o Luis Rafael Sánchez. Pero también tiene un alto grado de importación de técnicas propias de otros lenguajes: el remix, el corta y pega, la multipista, la cadencia electrónica. Escribe Rafa Saavedra en uno de los textos que componen Crossfader 2.0. B-sides, hidden tracks & remixes (2001): “Faxéame tu cero-uno abierto. Quiero meter mi lengua en ello. ERESítame con tu oculto simbolismo, con tu status de HIV negativo, con tu dirty telenoticiero [Burroughs es un dios borrado]. Agita tu backpack perrita oh yeah… take me up to nothing (it’s my life, so ESC me!)”. Desde las discotecas de Buenos Aires hasta las de Torreón, Cohauila, pasando por Lima o Santo Domingo, la cumbia se ha convertido en la banda sonora principal de una de las muchas corrientes de experimentación verbal que coexisten, se retroalimentan, se contradicen, se complementan en el conjunto de ¿nuestra lengua? Esa es una de las músicas que encontramos en los libros de Carlos Velázquez o de Nazul Aramayo, quien ha escrito sobre sí mismo: “Nací en Torreón, Coahuila: la capital mundial de la cumbia, el rey de la mezclilla, Maquilópolis”.

Más allá de los laboratorios particulares, importa encontrar esas frecuencias compartidas, esas corrientes culturales capaces de atravesar un continente, ciertos modelos extrapolables que nos permitan entender otros autores, otras temáticas, otras ciudades, otras ¿fronteras?

Deja un comentario