Ordenador con persona vestida de Drácula. 1980 | John Marton, The U.S. National Archives | Sin restricciones conocidas de derechos de autor

Jia Tolentino comenzó a navegar por la Internet de Geocities, los foros y los gifs. Años después, la lucha de las redes sociales por nuestra atención permanente dibuja un escenario totalmente diferente. En este adelanto de Falso espejo. Reflexiones sobre el autoengaño, por cortesía de Temas de Hoy, Tolentino realiza un repaso de esta evolución para entender cómo el ecosistema de Internet condiciona nuestra vida dentro y fuera de la red.

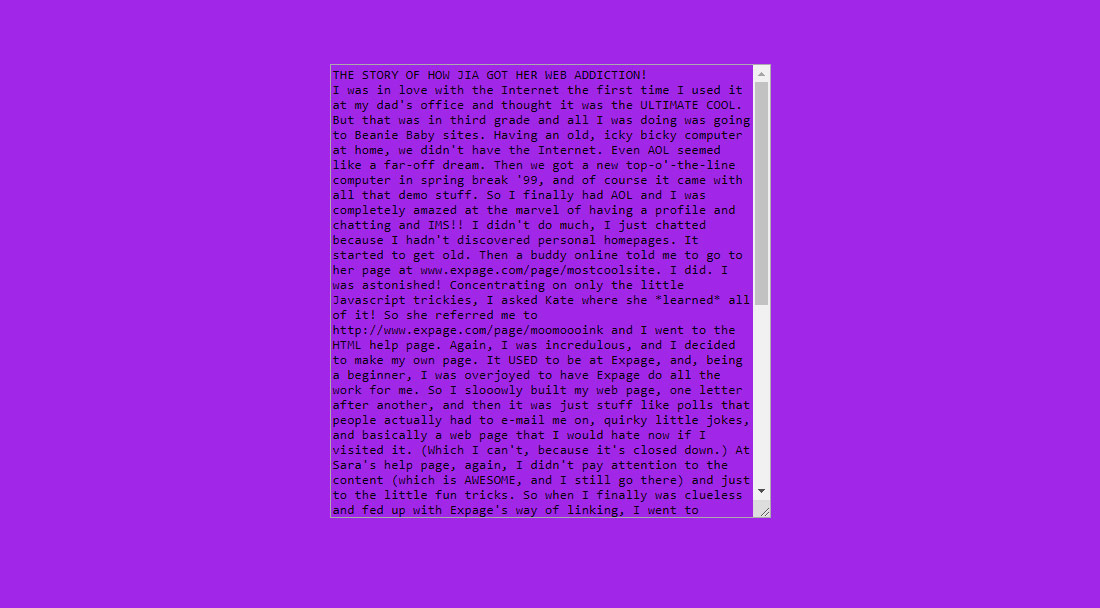

En un principio, Internet tenía buena pinta. «Me enamoré de Internet la primera vez que lo utilicé en el despacho de mi padre y pensé que era la cosa MÁS COOL», escribí, cuando tenía diez años, en una subpágina de Angelfire titulada «La historia de cómo Jia se hizo adicta a Internet». En una caja de texto superpuesta a un horroroso fondo de color violeta, añadí:

Pero por aquel entonces estaba en tercero y lo único que hacía era visitar webs de Beanie Baby. El ordenador que teníamos en casa era viejo, un trasto, y no teníamos Internet. AOL me parecía un sueño lejano. Pero nos compramos un ordenador de los mejores en las vacaciones de primavera de 1999 y, obviamente, venía con todas aquellas demos. Así que finalmente tuvimos acceso a AOL y ¡¡yo me quedé alucinada por lo maravilloso que era tener un perfil y chatear y poder entrar en IMS!!

Después, escribí, descubrí las webs personales. («¡Me quedé con la boca abierta!») Aprendí a programar HTML y «algunos truquitos de Javascript». Creé mi propia página web en el servidor para principiantes Expage: primero elegí colores pastel y después me pasé al «tema noche estrellada». Me quedé sin espacio y entonces «decidí pasarme a Angelfire. Wow.» Aprendí a elaborar mis propios gráficos. «Todo eso tuvo lugar en cuatro meses», escribí, alucinada de la rapidez con la que evolucionaba mi ciudadanía en Internet; tenía diez años. No hace mucho volví a visitar las webs que entonces me resultaban inspiradoras y pensé en «lo idiota que tenía que ser para que me alucinaran esas cosas.»

No soy capaz de recordar si empecé este ensayo de manera involuntaria hace dos décadas, ni siquiera recuerdo haber hecho la subpágina de Angelfire, que encontré cuando buscaba los primeros rastros de mi persona en Internet. Ahora el paso del tiempo la ha dejado en los huesos: la página de inicio, titulada «LO MEJOR DE LO MEJOR», muestra una fotografía sepia de Andie, de la serie Dawson’s Creek, y un link muerto a una página llamada «EL CAMPO HELADO», que es «¡MEJOR!». Hay una página dedicada al GIF de una gata que guiña el ojo llamada Susie, y una «Página con letras guays» con un banner para desplazarse y la letra del tema «All Star» de Smash Mouth, «Man! I Feel Like a Woman» de Shania Twain y el irrespetuoso tema «No Pigeons» de Sporty Thievz. En la página de preguntas frecuentes –había una página para preguntas frecuentes– escribí que tenía que cerrar mi sección de muñecas de dibujos animados personalizadas, pues «la respuesta ha sido enorme».

Por lo visto creé y utilicé esa web de Angelfire unos pocos meses en 1999, en cuanto mis padres compraron el ordenador. Mi disparatada página de preguntas frecuentes especifica que inicié esa web en junio, y la sección titulada «Diario» –que proclama: «Voy a ser completamente sincera sobre mi vida, aunque no quiero profundizar demasiado en pensamientos personales»– muestra entradas solo hasta el mes de octubre. Una de esas entradas empieza así: «Hace tanto CALOR fuera, y no soy capaz de contar cuántas bellotas me han caído en la cabeza, tal vez debido al agotamiento». Un poco más adelante, escribí, en un tono más bien profético: «¡Me estoy volviendo loca! ¡Soy una adicta a Internet!».

«La historia de cómo Jia se hizo adicta a Internet» | Jia Tolentino

En 1999, pasar todo el día enganchada a Internet era otra cosa. Era así para todo el mundo, no solo para una niña de diez años: era la época de You’ve Got Mail, cuando se tenía la impresión de que lo peor que podía pasar en Internet era que te enamorases de tu rival en los negocios. En los ochenta y los noventa, la gente se reunía en foros abiertos de Internet, atraídos, como si fuesen mariposas, por los charcos y las flores que formaban la curiosidad y la experiencia de los otros. Grupos autorregulados como Usenet proponían animados debates de supuesto interés general sobre la conquista del espacio, meteorología, recetas de cocina y discos raros. Los usuarios daban consejos, respondían a preguntas, hacían amistades y se preguntaban en qué acabaría convirtiéndose ese nuevo invento que era Internet.

Debido a que existían pocos motores de búsqueda y no había plataformas sociales centralizadas, los descubrimientos en la primera época de Internet tenían lugar en el ámbito de lo privado, y el placer que entrañaban suponía una recompensa solitaria. Un libro de 1995 titulado You Can Surf the Net!, proponía una lista de páginas web en las que podías leer críticas de películas o aprender artes marciales. Instaba a los lectores a seguir unas mínimas normas de etiqueta (no lo escribas todo en mayúsculas; no gastes el ancho de banda de otras personas, que es muy caro, publicando textos muy extensos) y los animaba a sentirse cómodos en ese nuevo mundo («No os preocupéis», aconsejaba el autor. «tendríais que hacerlo realmente mal para que os llamasen la atención.»). Por aquel entonces, GeoCities empezó a ofrecer la posibilidad de crear webs personales, tanto para padres que quisiesen hablar de golf, como para hijos que deseasen erigir brillantes santuarios a Tolkien o a Ricky Martin o a los unicornios; la mayoría de esas páginas se remataban con un primitivo libro de invitados y un contador de visitas verde y negro. GeoCities, al igual que la propia red de redes, era torpe, fea, funcionaba solo a medias y se organizaba por barrios: /area51/ para amantes de la ciencia ficción, /westhollywoodland/ para la vida LGTBI, /enchantedforest/ para niños, /petsburgh/ para mascotas. Si salías de GeoCities podías darte una vuelta por otras calles de esa ciudad de curiosidades siempre en expansión. Podías pasarte por Expage o Angelfire, como hacía yo, y detenerte un rato en la carretera en la que bailaban los dibujos animados de hamsters diminutos. Se trataba de una estética emergente: texto parpadeante, animaciones sin pulir. Si encontrabas algo que te gustase, si querías pasar más tiempo en cualquiera de esos barrios, podías construir tu propio hogar en el marco HTML y empezar a decorar.

A ese periodo de Internet se le ha denominado Web 1.0; un nombre que funciona en retrospectiva a partir del término Web 2.0, acuñado por la escritora y diseñadora de experiencias para usuarios Darcy DiNucci en un artículo titulado «Fragmented Future», publicado en 1999. «Internet, tal como lo conocemos ahora», escribió, «que se carga en una ventana del navegador en pantallas esencialmente estáticas, es tan solo el embrión del Internet que está por venir. Los primeros retazos de la Web 2.0 están empezando a aparecer… La web será entendida no como pantallas llenas de texto y gráficos sino como un mecanismo de transporte, el éter gracias al cual tiene lugar la interactividad.» En la Web 2.0 las estructuras serían dinámicas, predijo: en lugar de casas, las páginas web serán portales en los que podrá mostrarse una cambiante corriente de actividad; actualizaciones de estatus, fotografías. Todo lo que hagas en Internet se entrelazará con lo que hagan todos los demás, y las cosas que les gusten a otras personas serán lo que tu veas. Las plataformas Web 2.0, como Blogger o Myspace, hicieron posible que personas que hasta ahora habían sido meras observadoras, contemplando su pantalla, comenzaran a generar sus propios escenarios personalizados en cambio constante. A medida que más y más gente empezó a registrar su existencia digitalmente, el pasatiempo se convirtió en un imperativo: había que registrarse digitalmente para existir.

Un artículo de Rebecca Mead publicado en el año 2000 en la revista The New Yorker elaboraba un perfil de Meg Hourihan, una de las primeras blogueras conocida por su blog Megnut. En los primeros dieciocho meses, señalaba Mead, el número de blogs había pasado de cincuenta a varios miles, y blogs como Megnut tenían miles de visitas al día. Este nuevo Internet era social («un blog consiste principalmente en links a otras páginas web y en comentarios sobre esos links») pero centrado en la identidad individual (los lectores de Megnut sabían que a ella le hubiera gustado que hubiese mejores tacos de pescado en San Francisco, y que era feminista y que tenía buena relación con su madre). La blogosfera también estaba plagada de transacciones, que tendían a hacer eco y a intensificarse. La «audiencia principal para los blogs son otros blogueros», escribió Mead. Las normas de cortesía exigían que «si alguien en su blog escribe sobre tu blog, tú también escribas sobre el suyo».

A medida que los blogs fueron ganando relevancia, las vidas privadas pasaron a convertirse en dominio público, y los incentivos sociales –gustar, ser visto– se transformaron en económicos. Los mecanismos de exposición de Internet empezaron a parecer un modo viable de crearse una carrera. Hourian fundó Blogger junto a Evan Williams, que posteriormente creó Twitter. JenniCam, fundada en 1996 cuando la universitaria Jennifer Ringley empezó a colgar fotos de su dormitorio en la residencia de estudiantes, llegó a atraer más de cuatro millones de visitas diarias, algunas de los cuales pagaban una suscripción para poder descargar con mayor rapidez las imágenes. Internet, que prometía un público potencialmente ilimitado, empezó a ser entendido como el lugar natural para expresarse personalmente. En una de las entradas de su blog, el novio de Megnut, el bloguero Jason Kottke, se preguntaba por qué no le parecía suficiente limitarse a escribir sus pensamientos de manera privada. «No sé por qué, eso ahora me parece extraño», escribió. «La red es el lugar adecuado para expresar tus ideas y sentimientos y esa clase de cosas. Escribirlas en cualquier otra parte parece absurdo.»

Poco a poco, más gente estuvo de acuerdo con él. La llamada a expresarse de un modo personal convirtió el pueblo que era Internet en una ciudad, que fue creciendo a cámara rápida, provocando que las conexiones sociales se expandiesen como neuronas en todas direcciones. Con diez años, yo cliqueaba en busca de otras páginas de Angelfire con GIFs de animales y preguntas sobre Smash Mouth. A los doce, escribía quinientas palabras al día en un LiveJournal público. Cuando cumplí quince, colgaba fotos mías en minifalda en Myspace. Con veinticinco, mi trabajo consistía en escribir textos que atrajesen, idealmente, a centenares de miles de extraños con cada post. Ahora tengo treinta y la mayor parte de mi vida está inextricablemente ligada a Internet, creando un incesante laberinto de conexiones forzosas; un infierno eléctrico, enfebrecido e invivible.

myspace.com, 2017 | Web Design Museum

Al igual que ocurrió con la transición de la Web 1.0 a la Web 2.0, el Internet social fue solidificándose poco a poco y, de repente, lo ocupaba todo. Podría decirse que el punto de inflexión tuvo lugar alrededor del año 2012. La gente estaba perdiendo el interés por Internet y empezó a articular una nueva serie de necedades. Facebook se había hecho tedioso, trivial y agotador. Instagram daba la impresión de ser mejor, pero no tardó en revelarse como un circo de tres pistas basado en la felicidad, la fama y el éxito. Twitter, a pesar de todas sus promesas discursivas, era donde todo el mundo tuiteaba quejándose de compañías aéreas y echando pestes sobre artículos escritos por otros para provocar que la gente echase pestes… El sueño de un yo mejor y más auténtico gracias a Internet parecía esfumarse. Allí donde antes habíamos sido libres para ser nosotros mismos online, ahora nos sentíamos encadenados a nosotros mismos online, lo cual provocaba que fuésemos autoconscientes. Las plataformas que habían prometido conexión empezaron a inducir la enajenación a nivel masivo. La promesa de libertad que había supuesto Internet empezaba a ser entendida como algo cuyo mayor potencial residía en el reino del uso incorrecto.

A pesar de que nos hemos vuelto cada vez más tristes y desagradables en Internet , el espejismo de un posible yo mejorado en la red ha seguido resultándonos atractivo. En tanto que medio de comunicación, Internet se determina por un incentivo con rendimiento incorporado. En la vida real, puedes limitarte a vivir tu vida y resultar visible para unas cuantas personas. Pero en Internet no puedes simplemente ir por ahí para resultar visible: para que te vean tienes que actuar. Si lo que deseas es tener presencia en Internet, tienes que comunicarte. Debido a que las plataformas centrales de Internet están construidas en torno a perfiles personales, puede dar la impresión –en primera instancia a nivel mecánico y más adelante como una especie de instinto codificado– que el principal propósito de dicha comunicación es lograr que quedes bien. Los mecanismos de recompensa online desean con todas sus fuerzas sustituir a los que no están en la red, y después dejarlos atrás. Por eso todo el mundo intenta parecer tan estupendo y cosmopolita en Instagram; por eso todo el mundo parece tan engreído y triunfante en Facebook; por eso en Twitter hacer una declaración política virtuosa ha llegado a convertirse, para mucha gente, en un beneficio político en sí.

Dicha práctica suele denominarse postureo ético, un término usado por lo general por los conservadores para criticar a la izquierda. Pero el postureo ético es bipartidista, incluso podría definirse como apolítico. Twitter está infestado de dramáticas promesas de lealtad a la Segunda Enmienda que funcionan como postureo ético propio de la derecha; también puede considerarse postureo ético cuando la gente tuitea el número del teléfono de la esperanza tras la muerte de algún famoso. Pocos somos totalmente inmunes a esa práctica, pues topa con el deseo genuino de mostrarnos como seres políticos íntegros. Colgar fotos de las manifestaciones contra la separación de las familias en la frontera con México, como hice yo mientras escribía esto, es una acción que tiene un significado microscópico, es una muestra de auténticos principios, y también, inevitablemente, un intento tangencial de dar a entender que soy buena persona.

Llevándolo al extremo, el postureo ético ha comportado que la gente de izquierda se comporte de un modo realmente inestable. En junio de 2016, tras la muerte de un niño de dos años en un centro turístico Disney –se lo llevó a rastras un caimán mientras jugaba en una albufera en la que estaba prohibido bañarse– tuvo lugar un debate legendario. Una mujer, que había acumulado un total de diez mil seguidores en Twitter gracias a sus mensajes sobre justicia social, entendió que se trataba de una oportunidad estupenda para ella y tuiteó, con gran solemnidad: «Estoy tan harta de los privilegios de los hombres blancos, que ni siquiera siento pena por el hecho de que un caimán haya devorado a un niño de dos años debido a que su padre ignoró los carteles de advertencia». (La gente se le echó encima, burlándose de ella para demostrar así su supuesta superioridad moral; como también estoy haciendo yo aquí.) A principios de 2018 pasó algo similar con un tweet relacionado con una historia que se hizo viral: una gran ave marina blanca llamada Nigel había muerto junto al señuelo de cemento en forma de pájaro al que llevaba cortejando hacía años. Una tuitera encolerizada escribió: «Ni siquiera los pájaros de cemento tienen por qué darte afecto, Nigel», y añadió un largo texto en Facebook argumentando que el cortejo de Nigel al pájaro de cemento ejemplificaba… la cultura de la violación. «Estoy dispuesta a desarrollar la perspectiva feminista que puede tenerse de la muerte del albatros Nigel, en absoluto trágica, si alguien me lo pide», añadió debajo del tweet original, que recibió más de un millar de likes. Estas muestras desquiciadas, y su inquietante proximidad con la validación que se produce en la red, son casos de estudio sobre cómo nuestro mundo –digitalmente mediatizado, completamente consumido por el capitalismo– hace que resulte muy sencillo hablar sobre cuestiones morales pero muy difícil vivir según principios morales. No podrías usar una noticia sobre la muerte de un bebé para criticar los privilegios de los blancos si en nuestra sociedad el discurso sobre la justicia no llamase mucho más la atención del público que las condiciones necesarias para que la justicia sea posible.

En el ámbito de los conservadores, las actuaciones relativas a la identidad política en Internet han sido incluso más salvajes. En 2017, el grupo de jóvenes conservadores expertos en redes sociales Turning Point USA, inició una protesta contra la Kent State University de la mano de un estudiante que llevaba puesto un pañal para demostrar que los «lugares libres de polémica son para bebés». (Se convirtió en noticia viral, como pretendían, aunque no del modo en que la TPUSA había deseado: la gente se mofó de la protesta de forma unánime, y un usuario de Twitter enganchó el logo de la web porno Brazzers a la foto del chico con pañal. El coordinador de TPUSA en la Kent State University dimitió.) En cualquier caso, fue infinitamente más consecuente que una campaña a inicios de 2014 que acabó convirtiéndose en un esquema de actuación para la derecha en temas relacionados con Internet, cuando un amplio grupo de jóvenes misóginos se reunieron para llevar a cabo un acto que ahora se conoce como Gamergate.

El asunto en cuestión, por lo visto, consistía en que un grupo de personas creía que una diseñadora de videojuegos se acostaba con un periodista para recibir cobertura informativa favorable. Tanto ella como un grupo de escritoras y críticas feministas recibieron amenazas de violación y de muerte, y sufrieron también otras formas de acoso, todo bajo el presunto estandarte de la libertad de expresión y de la «ética en el mundo del periodismo sobre videojuegos». Los acosadores –la revista Deadspin calculó que se trataba de unas diez mil personas– rechazaron en su mayoría la versión de las mujeres, aludiendo repetitivamente a la mala fe de las demandantes o insistiendo en creer que el Gamergate se basaba en realidad en nobles ideales. Gawker Media, la compañía a la que pertenece Deadspin, acabó convirtiéndose en un objetivo también, en parte por su agresivo desdén hacia los integrantes del Gamergate: la compañía perdió más de un millón de dólares en ingresos publicitarios cuando los anunciantes se vieron en medio de la vorágine.

En 2016, un fiasco similar se convirtió en noticia a nivel nacional, el Pizzagate, después de que unos cuantos internautas furibundos afirmaran haber encontrado mensajes cifrados sobre esclavitud sexual infantil en los anuncios de una pizzería relacionada con la campaña electoral de Hillary Clinton. La ultraderecha se encargó de propagar la teoría en redes, provocando un ataque generalizado a la pizzería Comet Ping Pong de Washington D.C. y a todas aquellas personas relacionadas con ese restaurante –todo en aras de combatir la pedofilia–, hasta que un día un hombre entró en el local disparando un arma creyendo que así salvaría a los niños. (Tiempo después, la misma facción saldría en defensa de Roy Moore, candidato republicano al Senado, acusado de abuso de menores.)

La izquierda más quisquillosa no se atrevería siquiera a soñar con semejante habilidad para transformar el sentido de justicia en un arma. Incluso los militantes del movimiento antifascista, conocidos como antifa, suelen ser repudiados por los centristas liberales, a pesar de que el movimiento antifa tiene sus raíces en la larga tradición europea de resistencia al nazismo, más que en la naciente constelación de mensajes radicales paranoicos que pueden encontrarse en los canales de YouTube. La visión del mundo de los integrantes del Gamergate o del Pizzagate se actualizó, y en cierto sentido se vio ampliada, en las elecciones de 2016; un acontecimiento que da a entender de manera inequívoca que ahora lo peor de Internet condiciona lo peor de la vida fuera de la red, no solo lo refleja.

Los medios de comunicación siempre han condicionado tanto la política como la cultura. La era Bush está inevitablemente ligada al fracaso de las cadenas de noticias por cable; los abusos ejecutivos de los años de Obama quedaron oscurecidos por la magnificación de la personalidad y el fingimiento en Internet; el ascenso de Trump al poder está unido a la existencia de las redes sociales que exasperan continuamente a sus usuarios con la intención de seguir ganando dinero. Pero últimamente me he estado preguntando por qué todo es tan íntimamente terrible, y cuál es el motivo exacto para que sigamos añadiendo nuestro granito de arena a todo ello. ¿Qué circunstancias provocaron que una enorme cantidad de gente empezásemos a pasar la mayor parte de nuestro escaso tiempo libre en un entorno abiertamente tortuoso? ¿Cómo es posible que Internet se haya convertido en algo tan malo, tan restringido, tan ineludiblemente personal, y tan determinante a nivel político? ¿Y por qué todas estas preguntas remiten a la misma cuestión?

Tengo que admitir que no estoy segura de que esta indagación resulte siquiera productiva. Internet nos recuerda todos los días que no resulta en absoluto reconfortante ser consciente de problemas que no tienes esperanzas razonables de resolver. Y lo que es aún más importante, Internet es lo que es. Se ha convertido en el órgano central de la vida contemporánea. Ha reseteado los cerebros de sus usuarios, devolviéndonos a un estado de hiperactividad y distracción primitivo al tiempo que nos sobrecarga con muchos más impulsos sensoriales de lo que era posible en épocas anteriores. Ha construido un ecosistema que funciona a base de concentrar la atención y de sacarle rendimiento al yo. Incluso aunque evites totalmente Internet –mi pareja lo hace: cree que #tbt significa «truth be told» («la verdad sea dicha»)–, vives en el mundo que ha creado Internet, un mundo en el que el individualismo se ha convertido en el último recurso natural del capitalismo, un mundo cuyas normas las dictan plataformas centralizadas que se han establecido deliberadamente como entidades a las que resulta prácticamente imposible regular o controlar.

Internet también forma parte, en buena medida y de manera inextricable, de las cosas que nos resultan placenteras: nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras comunidades, nuestra búsqueda de la felicidad y –a veces, si tenemos suerte– nuestro trabajo. En parte con la voluntad de preservar aquello que merece la pena entre la decadencia que nos rodea, he estado pensando en cinco problemas interrelacionados: primero, cómo Internet está pensado para expandir nuestro sentido de la identidad; segundo, cómo nos anima a sobrevalorar nuestras opiniones; tercero, cómo amplia nuestro sentido de oposición; cuarto, cómo malbarata nuestra comprensión de la solidaridad; y, finalmente, cómo destruye nuestro sentido de la proporción.

En 1959, el sociólogo Erving Goffman desarrolló una teoría sobre la identidad que giraba en torno al hecho de fingir. En toda interacción humana, escribió en The Presentation of Self in Everyday Life, las personas llevan a cabo una especie de actuación para crear una impresión ante un público. La actuación puede ser calculada, como aquel que va a presentarse a una entrevista de trabajo y practica todas las posibles respuestas; puede ser inconsciente, como aquel que se ha presentado a tantas entrevistas de trabajo que se comporta tal como se espera de él de manera natural; puede ser automática, como aquel que provoca la impresión correcta principalmente porque es un hombre blanco de clase media alta y tiene un MBA. El que actúa puede verse totalmente absorbido por su propia actuación –puede acabar creyendo que su mayor defecto es el «perfeccionismo»– o saber perfectamente que está fingiendo. Pero, sea como sea, está actuando. Incluso si deja de intentar actuar, seguirá teniendo un público, sus actos seguirán creando un efecto. «No podemos decir que el mundo al completo sea un escenario, obviamente, pero los modos cruciales en los que no lo es no son fáciles de especificar», escribió Goffman.

Transmitir una identidad requiere cierto grado de autoengaño. El que actúa, dado que lo que pretende es convencer, tiene que ocultar «los hechos desagradables que ha tenido que aprender sobre el hecho de actuar. En términos coloquiales, habrá cosas que sabe, o que sabía, que no podrá decirse a sí mismo». La persona a la que están entrevistando, por ejemplo, evitará pensar que su mayor defecto, en realidad, tiene que ver con beber alcohol en la oficina. Esa amiga que está sentada cenando contigo, a la que has llamado para que te haga de terapeuta debido a tus triviales rollos románticos, tiene que engañarse pensando que no preferiría irse a casa y tumbarse en la cama para leer un libro de Barbara Pym. No tiene por qué haber un público físicamente presente para que el que actúa se vea inmerso en una especie de proceso de ocultamiento selectivo: una mujer, sola en su casa durante el fin de semana, podría fregar los zócalos de su casa y ver documentales de animales a pesar de preferir romperlo todo, comprar un par de gramos de coca y participar en una orgía anunciada en Craigslist. La gente suele hacer muecas, aunque esté sola, frente al espejo del lavabo, para convencerse de que es atractiva. La «vívida sensación de que existe un público invisible», escribe Goffman, puede causar un efecto significativo.

Fuera de Internet, existen formas de alivio integradas en ese proceso. El público cambia: la actuación que llevas a cabo en una entrevista de trabajo no es igual que la que realizas horas después en un restaurante en la fiesta de cumpleaños de un amigo, que también es diferente de la que despliegas ante tu pareja en casa. Es posible que en casa sientas que puedes dejar de actuar; según el esquema teatral de Goffman, es posible que te sientas como si estuvieses entre bambalinas. Goffman indica que necesitamos, en igual medida, un público que sea testigo de nuestras actuaciones y unas bambalinas en las que poder relajarnos, por lo general acompañados de «compañeros» que han estado actuando junto a nosotros. Piensa en los compañeros de trabajo en el bar después de haber conseguido una venta importante, o en la novia y el novio en la habitación del hotel después de la ceremonia de boda: todo el mundo sigue actuando, pero ellos se sienten cómodos, espontáneos, a solas. A un nivel ideal, el público que está fuera habrá creído la actuación principal. Los invitados a la boda pensarán que han visto a unos recién casados perfectos y felices, y los potenciales patrocinadores de una empresa pensarán que han conocido a un grupo de genios que les van a hacer ricos. «Pero esa imputación –ese yo– es el fruto de una situación dada, no la causa de la misma», escribe Goffman. El yo no es algo fijo, algo orgánico, sino el dramático efecto que emerge de una actuación. Ese efecto puede creerse o no creerse, a voluntad.

En la red –dando por hecho que aceptas el marco antes referido– el sistema hace metástasis hasta ser un naufragio. La presentación cotidiana del yo en Internet sigue respondiendo a la metáfora sobre la actuación de Goffman: hay escenarios, hay un público. Pero Internet añade otras estructuras metafóricas pesadillescas: el espejo, el eco, el panóptico. Mientras nos movemos en Internet, nuestros datos personales son rastreados, grabados y revendidos por toda una serie de compañías; un régimen de vigilancia tecnológica involuntario que, de manera subconsciente, reduce nuestra resistencia a llevar a cabo un autocontrol personal voluntario en las redes sociales. Si tenemos pensado comprar algo, ese algo nos va a seguir a todas partes. Podemos limitar nuestra actividad en la red, y seguramente lo hacemos, a páginas web que fortalezcan nuestro sentido de identidad, leyendo textos escritos por gente como nosotros. En las plataformas de las redes sociales, todo lo que vemos corresponde a nuestras elecciones conscientes y a las preferencias escogidas por algoritmos, y todas las noticias y los aspectos culturales y las interacciones interpersonales son filtradas a través de los datos básicos del perfil. La locura cotidiana perpetuada por Internet es la locura que conforma ese diseño arquitectónico, que ubica la identidad personal en el centro del universo. Como si nos hubiesen colocado en un puesto de observación desde el que se tiene una panorámica del mundo al completo y nos hubiesen entregado unos prismáticos que convirtiesen todo lo que vemos en un reflejo de nosotros mismos. Gracias a las redes sociales, mucha gente no tarda en entender toda la información nueva como una especie de comentario directo sobre quiénes son.

El sistema persiste porque resulta rentable. Como escribe Tim Wu en The Attention Merchants, el comercio ha ido permeando lentamente en la existencia humana: haciendo acto de presencia en las calles de nuestras ciudades en el siglo XIX a través de carteles, después en nuestras casas en el siglo XX a través de la radio y la televisión. Ahora, en el siglo XXI, en lo que parece ser, de algún modo, la fase final de ese proceso, el comercio se ha filtrado en nuestras identidades y nuestras relaciones personales. Generamos miles de millones de dólares a las plataformas de redes sociales gracias a nuestro deseo –del que se deriva una exigencia económica y cultural cada vez mayor– de replicar para Internet aquello que creemos ser, aquello que queremos ser y aquellos a los que conocemos.

Nuestra individualidad cede bajo el peso de dicha importancia comercial. En espacios físicos reales, el público es limitado y el tiempo se adapta a las diferentes actuaciones. En la red, tu público, a un nivel hipotético, puede crecer eternamente y tu actuación no tiene por qué tener fin. (En esencia, puede ser como si afrontases una entrevista de trabajo perpetua.) En la vida real, el éxito o el fracaso de esa actuación individual por lo general se valora en relación a una acción física concreta: te invitan a una cena, o pierdes un amigo, o consigues un trabajo. En Internet, una actuación queda atrapada en el nebuloso territorio de las opiniones, a través de una imparable corriente de corazones y likes y bolas con ojos, agregados en números junto a tu nombre. Y lo peor de todo es que, esencialmente, en Internet no hay bambalinas; fuera de la red, el público inevitablemente se va y cambia, pero en Internet el público nunca tiene por qué marcharse. La versión de ti que cuelga memes y selfis para los compañeros de tu clase de álgebra puede acabar discutiendo acaloradamente con la administración Trump después de un tiroteo en una escuela, como le ocurrió a los chicos de Parkland; algunos de ellos se hicieron tan famosos que no han podido dejar de actuar. El yo que intercambia chistes con los supremacistas blancos en Twitter es el yo al que pueden contratar, y después despedir, en The New York Times; como le ocurrió a Quinn Norton en 2018. (O, en el caso de Sarah Jeong, el yo que hace chistes sobre blancos puede convertirse en objetivo de los integrantes del Gamergate tras ser contratada por el Times pocos meses antes.) La gente que tiene un perfil público en Internet está creando un yo que van a poder ver, al mismo tiempo, su madre, su jefe, sus potenciales futuros jefes, su sobrino de once años, sus antiguas parejas, sus futuros ex, aquellos conocidos que odian sus opiniones políticas, así como todos aquellos que andan buscando cualquier causa posible. La identidad, según Goffman, la conforman toda una serie de afirmaciones y promesas. En Internet, una persona altamente funcional es aquella que puede prometerlo todo a un público que crece de manera indefinida en todo momento.

Incidentes como el Gamergate son consecuencia, como mínimo en parte, de la hipervisibilidad. El aumento de trolls, y su distintivo anonimato y falta de respeto, ha sido tan llamativo porque, en parte, la insistencia de Internet en el hecho de disponer de una identidad consistente y merecedora de aprobación es muy potente. La misoginia asociada a trolear, en particular, da a entender el modo en que las mujeres –a las que, según Jonh Berger, siempre se les ha exigido que fuesen conscientes, de cara al exterior, de su propia identidad– suelen manejar los condicionantes de Internet de manera muy provechosa. Es la capacidad para calibrarme que aprendí siendo niña, y también siendo mujer, lo que me ha ayudado a capitalizar el hecho de «tener que» estar conectada a Internet. Mi única experiencia sobre el mundo dicta que el atractivo personal es fundamental y que exponerse es algo deseable; ese paradigma, legítimamente desafortunado, relacionado en un principio con las mujeres y ahora generalizado en la red, es lo que los trolls detestan y repudian de manera activa. Desestabilizan un Internet basado en la trasparencia y en la simpatía. Nos empujan hacia lo caótico y lo desconocido.

Como es lógico, existen mejores argumentos contra la hipervisibilidad que el troleo. Como declaró Werner Herzog en GQ en 2001 respecto al psicoanálisis: «Tenemos que tener lugares oscuros e inexplicados. Nos convertiremos en seres inhabitables, del mismo modo en que puede resultar inhabitable un apartamento si iluminamos todos los rincones oscuros y también bajo la mesa y por todas partes. Es imposible seguir viviendo en una casa así.»

Deja un comentario