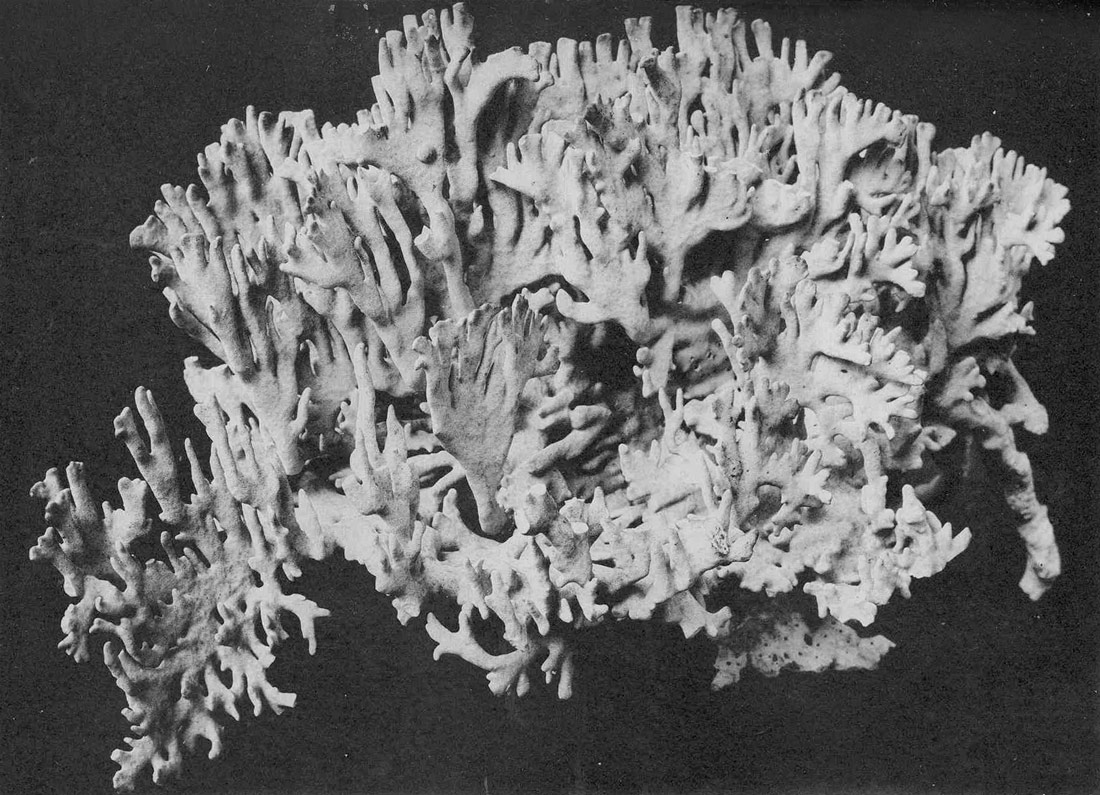

Millepora Alcicornis Linn, 1902 | T. Wayland Vaughan, University of Washington Libraries | Dominio público

¿Hasta qué punto podemos encontrar pruebas de una cierta presencia mental en el mundo de los seres vivos? ¿Es posible programar una consciencia artificial? El escritor especializado en ciencia Philip Ball explora los límites de la mente en este texto que forma parte del catálogo de la exposición «Cerebro(s)».

Damos por sentado que las otras personas tienen mentes porque, en realidad, no tenemos más remedio: no podemos meternos dentro de ellas para comprobarlo. Pero no se trata de un ejercicio de fe ciega: sería demasiada casualidad que, pareciéndose como se parecen otros cerebros al nuestro, funcionando igual que él como funcionan, y viendo hasta qué punto las otras personas siguen nuestras mismas reglas de conducta, esos otros seres no experimentaran más o menos el mundo como nosotros, y que todas sus sensaciones, experiencias, emociones, miedos y fantasías no fueran como las nuestras.

Pero si no parece exagerado imaginarnos dentro de las mentes de otros congéneres nuestros, semejante prodigio de proyección mental sí resulta mucho más difícil cuando tratamos de hacerlo con otras especies. Podemos imaginarnos qué se siente elevándose por el cielo como un ave, o surcando las profundidades marinas como una ballena, o usando la ecolocalización como un delfín, pero cuando lo hacemos, en el fondo solo estamos vertiendo nuestra propia cogitación en alguno de esos recipientes con forma animal.

Dado que nuestra experiencia es, por definición, solipsista —podemos viajar a Madrid y a Madrás, pero nunca podemos salir de nuestro propio cráneo—, ¿qué posibilidades tenemos de siquiera empezar a indagar acerca de las mentes no humanas?

En respuesta a esa pregunta, digamos que las mentes que parecen muy diferentes de la nuestra pueden ser las más reveladoras. Pocos expertos en etología animal dudarían ya de que nuestros parientes primates más cercanos, como los chimpancés, los bonobos y los gorilas, tienen sus propios tipos de mente, dado que, muy probablemente, experimentan ciertas formas de emoción, empatía y conciencia. Y, sin embargo, ese mismo parentesco nos impide penetrar a fondo en la naturaleza de otras mentes. Cometeríamos un grave error si supusiéramos que las mentes de los primates son simplemente como las nuestras, solo que atenuadas. Pero las afinidades son evidentes, y así lo dicen tanto nuestras impresiones subjetivas como los experimentos rigurosos que se han realizado al respecto. Ahora bien, si queremos observar unas mentes que sean bastante distintas de las nuestras, aunque no menos impresionantes en lo relativo a sus aptitudes cognitivas, las de las aves serían un muy buen comienzo. Todo parece indicar que dichas aptitudes varían en un rango de dispersión mucho más amplio que los atributos mentales de los grandes simios (nosotros incluidos): es probable, pues, que las mentes aviares estén muy esparcidas por el espacio de las mentes posibles.

Tres monos en el zoo, 1936 | Willem van de Poll, Nationaal Archief | Dominio público

De todos modos, estiremos un poco más los límites de aquello que podría considerarse asimilable a una mente. En el mundo de los seres vivos, ¿hasta dónde podemos alejarnos de los humanos y encontrar aún indicios de la presencia de algo «mental»? ¿Podríamos hallarlos fuera del ámbito biológico incluso?

Los cefalópodos —y, en particular, los pulpos y los calamares— nos han parecido siempre demasiado raros para encajar en nuestras ideas preconcebidas de seres dotados de una mente. Nos cuesta atisbar afinidad ni comunidad de experiencias alguna en esos ojos moteados, con sus pupilas rasgadas que, más que a órganos visuales, nos recuerdan a unas boquitas gesticulantes. La fisiología de los cefalópodos es completamente distinta a las que encontramos en los mamíferos, los peces, los reptiles u otros vertebrados, pues el «cableado» de su sistema nervioso obedece a un estrafalario y enigmático diseño. Los pulpos poseen unos 500 millones de neuronas en sus organismos, una cifra comparable a la que encontramos en muchos perros. Pero tienen la mayoría de esas neuronas desplegadas por todo el cuerpo, especialmente por los tentáculos, donde forman racimos a modo de nudos llamados ganglios, enlazados con una red dispersa de nervios conectores que recorre y rodea el cuerpo con una estructura parecida a la de una escalera de mano. Los ganglios parecen funcionar un poco como minicerebros que controlan autónomamente sus tentáculos respectivos al tiempo que se nutren de información recibida de los sensores táctiles que hay en estos. Los pulpos poseen un cerebro central en la parte anterior del cuerpo, pero su estructura es muy diferente de la del cerebro de los mamíferos, pues se organiza en nada menos que una cuarentena de lóbulos.

Estas diferencias son un reflejo de nuestra distancia evolutiva. Mientras que el antepasado común más próximo que compartimos con la mayoría de animales de cerebro grande es un reptil que vivió hace unos 320 millones de años, nuestra rama del árbol evolutivo divergió de la de los cefalópodos unos 600 millones de años atrás, por lo menos, y nuestro ancestro compartido más cercano es un tipo de platelminto dotado de una circuitería neural muy simple. Los cefalópodos representan, pues, una trayectoria evolutiva casi completamente distinta en cuanto a la manera de construir la inteligencia. El filósofo Peter Godfrey-Smith dice que nuestros encuentros con esos animales son «probablemente lo que más nos acerca a cómo sería un encuentro con un extraterrestre inteligente».

Pulpo común en el Palma Aquarium, 2009 | CC BY-NC-SA Morten Brekkevold

Los pulpos son ciertamente inteligentes. Poseen memoria, capacidad de resolución de problemas, e incluso astucia y personalidad. Tienen una naturaleza exploratoria y afrontan la novedad con una actitud abierta, a la vez que desprovista de cualquier finalidad o intención inmediata que podamos distinguir. Descubren cómo desenroscar tapas, o hallar la salida de un laberinto, o fundir bombillas de laboratorio con chorros de agua (no les gusta la luminosidad), o escapar de sus tanques cuando sus vigilantes humanos no están mirando. Parecen acumular cosas que les resultan interesantes, aunque nosotros no sepamos encontrarles una utilidad evidente. Algunos investigadores creen que precisamente esa curiosidad podría ser una de las marcas distintivas de las mentes complejas.

Los pulpos no son seres sociales por naturaleza: cada uno escarba su propio agujero en el fondo marino. Casi podría decirse que los cefalópodos tienen formas extrañamente sofisticadas de expresarse pero muy poco que expresar o nadie a quien expresárselo. Cabría esperar, por lo tanto, que la propia existencia relativamente solitaria de los cefalópodos produjera formas de mente muy diferentes de la de una criatura tan social como nosotros.

Si ya nuestra habitual división entre cuerpo y mente resulta cada vez menos útil para entender la cognición humana, para el caso de los cefalópodos carece de sentido alguno. Su cuerpo posee, si no una mente propia, sí un conjunto de protomentes para cada tentáculo, cada una de las cuales toma sus propias decisiones. Los tentáculos pueden actuar guiados por los ojos de la criatura, pero buena parte de su movimiento parece tener lugar conforme a lo decidido en la propia extremidad, informada por su tacto y sus sistemas sensoriales químicos. De hecho, los tentáculos parecen poseer incluso cierto grado de memoria a corto plazo. Ni siquiera estamos seguros de si el pulpo «sabe» lo que están haciendo sus tentáculos; puede que, en cierta medida, se limite a «ver» cómo actúan aquellos como quien observa a otra criatura: como si fueran varios seres en un solo cuerpo. «La unidad —concluye Godfrey-Smith— es optativa, un logro, una invención. Aglutinar las experiencias […] es algo que la evolución puede hacer o no».

La sofisticación mental de los cefalópodos nos indica que los orígenes de la mente y la podrían remontarse a una fase muy anterior en la historia evolutiva a lo que podríamos suponer si nos fijamos en otras criaturas de cerebro grande como los mamíferos y las aves. En concreto, tal vez necesitaríamos ubicarlos en torno a, como mínimo, el momento de la divergencia entre vertebrados y moluscos hace 600 millones de años. Ese antepasado primitivo, similar a un platelminto, solo poseía un sistema nervioso muy simple; las estructuras auténticamente asimilables a los cerebros surgieron más tarde en la evolución.

Prostheceraeus vittatus, 2014 | Erics, Wikimedia Commons | CC BY-SA

¿Por qué surgieron los sistemas nerviosos si la vida (véanse las bacterias, por ejemplo) es posible sin ellos? Una teoría al respecto supone que ese surgimiento estuvo relacionado con lo que sucede en el interior del organismo. Con la aparición de cuerpos multicelulares y especializados en diferentes tejidos, órganos y apéndices, cada uno con sus funciones particulares, se hizo preciso coordinar y sincronizar las acciones de esos componentes a fin de que el organismo funcionase como un todo coherente (para que no se tropezara con sus propios pies, por decirlo de un modo metafórico). La comunicación entre partes del cuerpo relativamente distantes entre sí requiere de una red de «cables» neuronales que pueda transmitir con rapidez y precisión una señal dirigida.

El otro motivo posible para la adquisición de un sistema nervioso es externo al organismo y residiría en la necesidad de percibir sensorialmente lo que este tiene a su alrededor. Desde el momento en que adquirieron movilidad, los organismos necesitaron guiarse para saber adónde ir, sobre todo para buscar comida y para estar alerta de los depredadores.

¿Cuándo pasó el sistema de control nervioso de ser una red automatizada de estímulo-respuesta, sensación y control, a convertirse en una mente, es decir, en un sistema dotado de sintiencia? La neurobióloga Simona Ginsburb y la bióloga evolutiva Eva Jablonka han sugerido que esa «transición hacia la experimentación de experiencias» fue un proceso muy paulatino. Ninguna criatura se despertó una mañana siendo de pronto consciente de sí misma, y de hecho, el tipo de dotación mental que imaginan que apareció primero en la evolución fue algo más parecido a una «sensación general»: una representación interna unificada de la situación del organismo, sin que este tuviera un sentido de sí mismo ni conciencia.

Una integración de estados sensoriales como esa pudo haber surgido a medida que los sistemas nerviosos se fueron interconectando progresivamente mediante una «red de nervios» en criaturas arcaicas similares a los actuales cnidarios (como los corales, las anémonas marinas y las medusas) y ctenóforos (las medusas peine). Si se estimula una parte de esa red, la actividad neural se extiende por toda ella. Al final, esos patrones neurales transmiten una «experiencia» con valencia positiva o negativa, dependiendo de si indica circunstancias que son buenas o malas para la supervivencia.

Podemos imaginarnos ampliar el concepto potencial de mente incluso más allá de los límites del mundo vivo. Incluso los más primitivos organismos, como las bacterias unicelulares, comparten la capacidad para recibir información del entorno y adaptar consiguientemente el comportamiento, y esta es una aptitud abundantemente demostrada en los vegetales. Hasta hace poco, no obstante, la mayoría de biólogos sostenían que esta no pasaba de ser una actividad maquinal, y que ningún ente vivo sin nervios —es decir, nada que no sea un animal— puede poseer una mente.

Ahora bien, las neuronas no tienen el monopolio de la intercomunicación. Otros tipos de célula pueden intercambiar información y, de hecho, la intercambian, normalmente, pasándose diminutas moléculas «señalizadoras» entre ellas, de manera parecida a como las moléculas neurotransmisoras transportan señales de un lado a otro de las sinapsis neurales. Esto permite que las células en cuestión formen comunidades o redes capaces de procesar información: posibilita la computación. La cuestión es cuándo se puede considerar verdaderamente «mental» una actividad celular coordinada como esa. Pues bien, algunos biólogos defienden actualmente que la mental es una propiedad inherente a la mayoría —cuando no incluso a la totalidad— de los sistemas vivos.

Donde más han insistido en ello ha sido en referencia a las plantas. Las plantas son un tipo de organismo totalmente distinto a los animales; carecen de sistema nervioso y están enraizadas in situ. Pero las plantas nos dan sobradas muestras de comportamientos intencionales. Si una raíz topa con algún objeto impenetrable, como una roca, cambia de trayectoria. Las plantas también pueden girar lentamente para estar siempre orientadas al sol mientras este sigue su recorrido diurno. Y al acabar el día, las flores se repliegan tan suavemente que incluso les decimos a los niños pequeños que «se ponen a dormir».

Mimosa pudica, 2012 | CC BY Manuel M. V.

Las plantas son mucho más que simples autómatas ejecutando un programa sencillo. Toman decisiones y parecen hacerlo basándose en sus aprendizajes, tal como ha demostrado la bióloga botánica Monica Gagliano para el caso de los guisantes. Una de las respuestas más «animalescas» observada en plantas es la de la fanerógama perenne Mimosa pudica, un miembro de la familia de los guisantes nativo de la América del Sur y Central. En latín, pudica quiere decir «vergonzosa» o «tímida», y es que las hojas de la planta se pliegan hacia dentro cuando las tocamos o las sacudimos, como si fueran criaturas que se enroscan sobre sí mismas para protegerse de un peligro; de hecho, la planta también recibe los nombres comunes de «sensitiva» o «dormilona», o incluso «mírame y no me toques».

Las células de las plantas pueden comunicarse mediante señales eléctricas que se propagan a lo largo del floema, a través de canales de células contiguas. Tradicionalmente, se ha concebido el floema como la red de transporte de los azúcares que las células necesitan para sus procesos metabólicos, algo que vendría a ser remotamente análogo a nuestro propio sistema vascular de flujo sanguíneo. Sin embargo, también puede actuar como un conjunto de «cables verdes» transportadores de señales eléctricas. Hay quienes sostienen que las plantas pueden sentir incluso algo parecido al dolor: una sensación de aversión a cosas que amenazan su bienestar y su integridad.

Similares argumentos se han formulado para defender la existencia de algo afín a una mente en los hongos, donde la comparación con las expansivas redes interactivas y comunicativas de las células nerviosas resulta posiblemente más sugestiva aún. Las setas que brotan en los bosques solo son los denominados cuerpos fructíferos de unas vastas redes de filamentos fungosos que se extienden formando laberintos microscópicos entre el suelo y la vegetación. Muchos hongos crecen creando marañas de micelio, un tipo de tejido conectivo que se extiende no solo por los suelos sino también por los arrecifes de coral, por nuestros organismos y los de otros animales, por las casas donde hay humedad, y por debajo de las aceras y las calles urbanas. Los filamentos miceliales son las llamadas hifas, cuya anchura típica es solo una quinta parte de la de un cabello humano. Las hifas se extienden por los ecosistemas y digieren y absorben nutrientes que acarrean de una célula a otra a lo largo de esos intrincados y expansivos sistemas de transporte.

Las hifas fúngicas, como las células de las plantas, pueden generar y transmitir impulsos eléctricos que también se asemejan a los potenciales de acción neuronales. Algunos investigadores sostienen que la información así transmitida por las redes fúngicas las habilitan para tener conducta inteligente, memoria y cognición; vienen a decir, en definitiva, que dichas redes presentan ciertas analogías con los cerebros. La presencia de mentes en las plantas o los hongos es una cuestión, no ya sin resolver todavía, sino tal vez irresoluble. Pero no por ello carece de sentido; todo lo contrario: nos obliga a abordar ciertas preguntas fundamentales sobre qué puede considerarse una mente.

Setas en el Killarney Provincial Park. Ontario, 2008 | CC BY-NC Eric Parker

Algunos investigadores sospechan que la sola existencia de sensibilidad eléctrica imbuye las células nerviosas individuales de los ingredientes propios de la sintiencia. El experto en informática Norman Cook ha sugerido que, al abrir su membrana para una entrada o una salida de iones cargados productoras de un voltaje, las células vivas rompen el sello hermético por el que distinguen su interior de su exterior, y esa apertura a su entorno basta por sí sola para generar en ellas una «protosensación». Los cerebros, las mentes y la cognición son, desde ese punto de vista, agregados de los «átomos de sintiencia» de unas células individuales excitables. Lo que esto implica es que incluso para una neurona en solitario podría haber algo como lo que ser para ser una neurona.

Algunos biólogos aseguran que la mental es, en realidad, una propiedad fundamental de todos los seres vivos; adoptan así una postura conocida como biopsiquismo. Desde esa perspectiva, todos los organismos tienen una especie de mente por el simple hecho de estar vivos. La bióloga Lynn Margulis y su hijo Dorion Sagan afirmaban en 1995 que «no solo los animales son conscientes, sino que todo ser orgánico, toda célula autopoiética [autocreadora], es consciente. En el sentido más simple del término, la conciencia es una percatación del mundo exterior».

Aunque la idea de que el mero hecho de estar vivo es criterio suficiente para tener conciencia sigue siendo una postura minoritaria, algunos investigadores sospechan que la vida podría ser una condición necesaria de la conciencia. Quiero decir con esto que dudan de que las máquinas puedan poseer nunca lo necesario para ser conscientes o sintientes por la simple razón de que no están hechas del material adecuado para ello. «Solo con hacer que los ordenadores sean más inteligentes, no conseguiremos que sean sintientes —dice el neurocientífico Anil Seth—. Yo intuyo que la materialidad de la vida se demostrará importante para todas las manifestaciones de conciencia». Él sospecha que la sintiencia depende de cómo el impulso a la autorregulación y el automantenimiento característico de los organismos vivos se expresa en todos los niveles, desde el de la célula hasta el del conjunto del organismo; no bastará con programar esos atributos en una máquina por medio de algoritmos. La idea —popular en Silicon Valley— de que «estamos solo a un golpe de ingenio» de lograr la conciencia artificial es una fantasía, según el neurocientífico Christof Koch.

No sabemos si esto es verdad o no, es decir, si lo genuinamente mental, caracterizado por cierto grado de conciencia, permanecerá eternamente fuera del alcance de nuestras tecnologías. A fin de cuentas, ni siquiera contamos con una prueba que nos permita diagnosticar la conciencia de manera determinante (aunque algunos investigadores están pensando muy concienzudamente cómo diseñar una). El famoso «juego de la imitación» o prueba de Turing, diseñado por el matemático británico, solo mide lo bien que la inteligencia artificial puede crear un simulacro de mente. Y a nosotros, seres evolucionados para vivir entre mentes, se nos da demasiado bien proyectarlas y atribuir un carácter mental a cosas que no lo tienen. Pero, en cualquier caso, no comprendemos las mentes lo bastante bien (ni siquiera la nuestra propia) como para extraer conclusiones irrefutables acerca de dónde reside una y dónde no.

Pensar en un «espacio de mentes posibles», sin embargo, podría servir para clarificar algunos de los argumentos sobre los límites de la mente en el mundo de los seres vivos y en el de las tecnologías. Desde el momento en que reconocemos que las mentes tienen capacidades diversas que se manifiestan en mayor o menor grado —capacidades de aprendizaje, de memoria, de integración, de conciencia—, podemos ubicar esos entes en algún punto de este espacio conceptual, incluso aunque optemos por atribuirles un valor cero en un hipotético eje de coordenadas representativo de los parámetros de la conciencia y la sensación. Que eso sirva para admitirlas o no en el club de las «mentes» de verdad no parece tan relevante, ni de lejos, como que nos permita construir una comparación con otras mentes y reconocer algunas de las propiedades que comparten con ellas. No se trata tanto de guardar las puertas de entrada a un hipotético Club de las Mentes, como de explorar la realidad que hay ahí fuera.

Deja un comentario