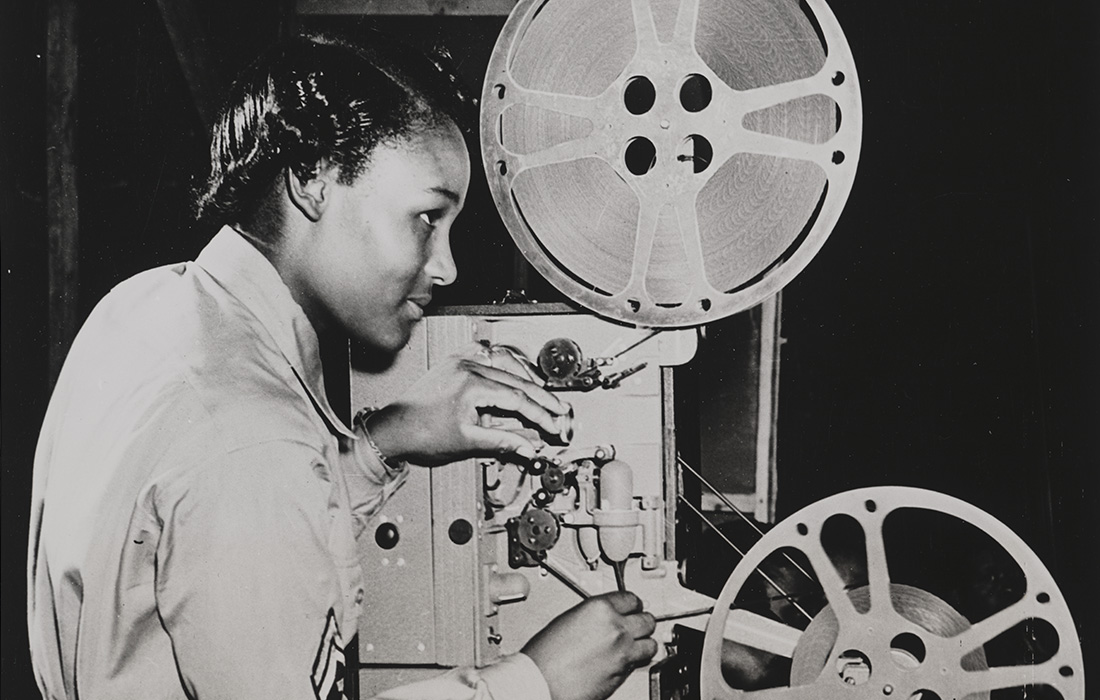

Susan Baptist, proyeccionista, muestra films de entrenamiento a las tropas, así como películas populares, 1940-1950 | Library of the Congress | Sin restricciones conocidas de derechos de autor

Desde hace unos años, las plataformas de pódcast y de vídeo y las aplicaciones de mensajería han ido implantando la velocidad de reproducción variable, lo que ha dado lugar a prácticas de consumo nuevas. Esta opción de incrementar el ritmo de reproducción no es una novedad, ni tampoco un elemento exclusivo de las herramientas digitales, y ha generado diferentes tipos de debates y argumentos, tanto desde el punto de vista de la recepción como desde la óptica de quien ha creado los contenidos.

Las aplicaciones de mensajería son las últimas que se han sumado a ofrecer una velocidad de reproducción variable. Ya no hace falta escuchar los mensajes de voz a la misma velocidad a la que se han registrado, sino que es posible acelerar la reproducción hasta reducir la duración a la mitad. Desde hace unos años, esta posibilidad se ha ido implantando en las plataformas de pódcast primero y en las de vídeo después, y a su alrededor han surgido nuevas prácticas de recepción. Se habla de podfast o speed watching para referirse a la acción de reproducir de manera acelerada los contenidos digitales. El argumento principal para esta práctica es, claro, el tiempo. Tener más en menos; ver dos episodios en el tiempo de uno, escuchar tres programas en el tiempo de dos, eliminando así cosas de la lista de pendientes. Es del todo evidente que, al margen de quién lo hace o no, esto puede entenderse como un signo de los tiempos. Es otro síntoma de una economía digital que explota la atención como un recurso escaso y en la que los ritmos habituales suponen un tope que se intenta vencer y empujar más allá.[1]

Se empezó a hablar de estas prácticas hacia 2016 a raíz de algunos artículos periodísticos que los analizaban, y hay también numerosas entradas en fórums o similares que nos hablan desde la experiencia o la sorpresa. En ellos encontramos distintos tipos de debates y argumentos, la mayoría desde el punto de vista de la recepción pero también algunos desde la óptica de quien ha creado los contenidos. Si el del tiempo es el primer argumento –asociado a una especie de obligación de «mantenerse al día» ante la gran cantidad de contenidos disponibles–, también aparecen otros como, por ejemplo, el afán de completar. Encontrar un pódcast nuevo y querer escuchar todos los programas anteriores, o pensar en ver una serie y necesitar completar todas las temporadas; estas necesidades parecen derivar de la aparente lógica de archivo que sustenta muchas plataformas de internet, así como de una especie de pulsión coleccionista.

Desde el punto de vista de la creación, hay una resistencia a aceptar prácticas como estas (pidiendo, por ejemplo, la no implementación de estas opciones en las interfaces), ya que se critica que ver o escuchar de esta manera destruye el objeto y sus efectos. Nadie pondrá en duda esto, pero existen argumentos paralelos que desplazan o matizan esta destrucción. En muchos casos, se plantea una división entre información y obra en la que la idea es que, aunque no uno vea la serie ni escuche el pódcast tal y como ha sido pensado, sí extrae toda la información (sabe qué pasa, de qué se ha hablado). Un argumento que, de manera colateral, produce una interesante categorización de los objetos culturales en la que la música parece resistirse a este tipo de descomposición de los elementos: un servicio de streaming de audio como Spotify ofrece la reproducción variable para pódcast pero no para música. Otro razonamiento relacionado es el de algunos usuarios que afirman que el incremento de velocidad ajusta el ritmo de la obra a su interés y necesidad de estímulos. Si esta fórmula se sustenta en la personalización, cabe señalar que los podfasters y similares explican muchas veces que escuchar o ver reproducciones aceleradas es como un entrenamiento en el que poco a poco van pasando a velocidades cada vez más altas; como si se tratase de adquirir una nueva capacidad.

La observación de esta práctica concreta, como tantas otras, puede ser fascinante al ir tirando del hilo y viendo las ramificaciones. Por mencionar una última, parece que a nivel publicitario esto no es algo que preocupe (o esta parece ser la reacción corporativa de las plataformas para no reducir estos ingresos). El impacto del anuncio no se pierde e incluso se defiende que puede ser mejor, ya que es menos probable que quien así escucha o mira se salte las interrupciones publicitarias. Pero esta práctica no solo nos interesa como parte del presente, sino porque resuena también con el pasado.

En la historia de la tecnología y de los medios es muy común, y muchas veces especialmente interesante, encontrar paralelismos entre hechos históricos y la situación actual. Nunca se trata de repeticiones en sí mismas, sino más bien resonancias, como se acaba de afirmar, o un patrón o similitud que se detecta al poner el presente en perspectiva, lo que lleva a que destaque una figura o elemento que antes no lo hacía.[2] Estas relaciones sirven para ver de nuevo nuestro entorno y, tal vez, variar la forma en que lo caracterizamos. A veces, los síntomas de la actualidad se ven no ya como una novedad, sino como una situación crónica. Otras, el pasado funciona como una especie de esquema que, superpuesto al presente, nos proporciona una posibilidad de entenderlo de otra manera. Este caso de la reproducción variable remite, por ejemplo, a situaciones anteriores como la masificación del reproductor de vídeo en el ámbito doméstico. Pero resuena principalmente en relación a las primeras décadas del cine.

Desde los primeros aparatos de finales del siglo XIX y hasta la década de los 30 del siglo XX, el cine nunca tuvo una velocidad de reproducción estandardizada. Seguramente uno de los mejores resúmenes de este tema es el que presenta Paolo Cherchi Usai en su libro Silent Cinema,[3] del que surgen distintas informaciones aquí explicadas. La variedad de imágenes por segundo en uso podía variar entre frecuencias de 13 a 28 (o incluso más bajas en casos particulares, como ocurría en Japón, parece ser que por una cuestión de economizar película). Nuestros reproductores digitales no expresan la velocidad de reproducción de esta manera sino que parten de una velocidad estándar que sería x1 y proponen las variaciones como múltiplos de esta (x1,5, x1,75, x2, etc.). Podemos establecer una equivalencia entre estas dos magnitudes; se considera que 16 imágenes por segundo era una frecuencia muy utilizada a principios del siglo XX. Si tratamos esta como la unidad (el x1 digital), una velocidad de 24 imágenes por segundo equivaldría a x1,5.

En aquella época, la mayoría de cámaras y reproductores operaban manualmente, es decir, era el ritmo de la mano el que marcaba la cantidad de imágenes por segundo (aunque también había modelos en los que esta función se realizaba de manera motorizada, que empezaron a hacerse más masivos en la década de los 20). Esto quiere decir que no había una velocidad estrictamente medible más allá del número de vueltas de manivela por unidad de tiempo (dos vueltas se acercan a las 16 imágenes por segundo anteriormente mencionadas). Tanto en la captura como en la proyección, el cine era un dispositivo de máquina y persona (cámara y operador, proyector y proyeccionista), y como sistema global incluía estos dos ensamblajes que no encajan forzosamente entre ellos. Es decir, no había –ni podía haber estrictamente– una reproducción exacta de la misma velocidad a la que se había filmado cuando se proyectaba; de hecho, ni siquiera esta era la buena manera que se presuponía que se tenía que alcanzar.

La velocidad de imágenes por segundo no era una cuestión de sincronía entre dos velocidades cerradas –la de captura y la de proyección– sino que, en ambas fases, esta velocidad era variable en sí misma. Tanto en el rodaje como en la sala se podía hacer avanzar la película más rápido o más lento en determinados momentos y en función de diferentes criterios. En el rodaje podía obedecer a cuestiones de exposición (hacer avanzar la película más lentamente permitía rodar en condiciones de menor luminosidad), pero también en relación a la acción que se desarrolla ante la cámara (por ejemplo, podían rodarse escenas cómicas o de acción a velocidades de giro más lentas para que en la proyección se viesen aceleradas). En la novela Cuadernos de Serafino Gubbio operador, de Luigi Pirandello, preguntan al protagonista por su función como operador de cámara y responde lo siguiente:

«¿Es usted necesario, realmente? ¿Qué es usted? Una mano que hace girar la manivela. ¿No se podría prescindir de esta mano? ¿No podría suprimirse, sustituirse por un mecanismo cualquiera?».

Sonreí y respondí:

–Quizá con el tiempo, señor. A decir verdad, la calidad precipua que se requiere en uno que desempeñe mi profesión es la impasibilidad frente a la acción que se desarrolla ante la cámara. Un mecanismo, en este aspecto, sería sin duda más adecuado y preferible que un hombre. Pero la dificultad más grave, por ahora, es esta: encontrar un mecanismo que pueda regular el movimiento según la acción que se desarrolla ante la cámara. Puesto que yo, querido señor, no giro siempre de la misma manera la manivela, sino ahora más rápido, ahora más lento, según la necesidad. No dudo sin embargo, que con el tiempo –sí señor– se llegará a suprimirme. La cámara –también esta cámara, como muchas otras cámaras– rodará por sí misma. Pero, qué hará luego el hombre cuando todas las cámaras giren por sí mismas, esto, querido señor, está todavía por ver.[4]

También en la sala regía este mismo criterio de viabilidad, ahora en manos del proyeccionsita, que podía decidir acelerar o ralentizar las imágenes en función de la acción que se desarrolla.

Pero si la cuestión de la velocidad estaba literalmente en manos de estos dos actores del dispositivo, ellos no eran los únicos con algo que decir. La variabilidad de la velocidad era una cuestión que se podía tener en cuenta en términos de construcción de la película y, de esta forma, dar instrucciones sobre a qué velocidades deben proyectarse las distintas partes (Cherchi Usai pone el ejemplo de varias películas de Griffith, donde se especifica la duración que debe tener cada rollo de película al proyectarse e, incluso, las distintas velocidades que ha de haber dentro de un rollo entre el principio y el final). También los músicos, ya fuesen compositores a los que se encarga una pieza o los de la propia sala, podían pedir una velocidad u otra (por ejemplo, la partitura para Metrópolis, de Gottfried Huppertz, estaba pensada para una proyección a 28 imágenes por segundo). Por último, los propietarios o encargados de las salas influían en la velocidad de proyección, por lo general pidiendo que se aumentase, ya que cuanto mayor fuera la velocidad de reproducción de las películas, más sesiones se podían hacer. Todo este sistema de decisiones, además, se influía mutuamente. Por ejemplo, asumir que la película se proyectaría invariablemente más rápido podía llevar a rodar a velocidades más altas para adaptarse a esta situación. Y, desde luego, también llevaba a conflictos entre las partes; así, Cherchi Usai explica la anécdota, documentada en un diario danés, de las airadas protestas de un director en la proyección de una de sus películas al ver que la esperada duración de hora y media quedaba reducida a 50 minutos.

No obstante, no se trataba únicamente de una discusión corporativa y cerrada entre productores y exhibidores. En algunos países existía una legislación a tal efecto, como en el caso de la Unión Soviética, donde, en la década de los 20, se prohibió exceder una velocidad de 25 metros de película por minuto (el equivalente a unas 22 imágenes por segundo). En el campo de la medicina, cuando se debatían los posibles efectos secundarios nocivos del cine –igual que hoy debatimos los efectos físicos y psicológicos de nuestros dispositivos– se planteaba también esta cuestión y se advertía de los peligros de una velocidad excesivamente alta o baja. También el público era consciente de esta variabilidad de la reproducción. De este hecho, por ejemplo, queda constancia en el diario que Walter Benjamin mantuvo durante un viaje a Moscú a finales de 1926, donde en una de sus visitas al cine anotó: «La película era un bodrio insoportable y, por añadidura, la pasaron a velocidad tan vertiginosa que no se la podía ni ver ni entender. Nos fuimos antes de que terminara».[5]

Todas estas prácticas tienen un final en la historia del cine causado por la incorporación del sonido sincrónico. La pista sonora de la película no admitiría una reproducción variable como la que admite la imagen. Si bien la ilusión de movimiento no se rompe al alterar la frecuencia de imágenes por segundo, la variación de la frecuencia de reproducción en el sonido lleva a una modificación del tono. Por tanto, si en la proyección se variase la velocidad, voces y sonidos cambiarían de tono, lo que presumiblemente molestaría al público. Es interesante señalar que hoy en día esta aceleración de la reproducción se haya producido en primer lugar, precisamente, en el mundo del sonido. La supuesta molestia del cambio de tono se corrige actualmente de manera automática y en tiempo real para no alterar las voces.

Como se ha visto, la reproducción variable no es una novedad, ni tampoco un elemento exclusivo de las herramientas digitales. Durante tres décadas era una práctica común que suscitaba, en algunos casos, preocupaciones similares a las de hoy (como la de quién crea la obra ante el uso que se hace). Lo que ha cambiado en la actualidad es que ahora es el público el que tiene el control final sobre la reproducción y no ya el exhibidor (si bien es este –la plataforma– quien implanta esta opción a su interfaz). Si el criterio económico era lo que primaba para muchos exhibidores de entonces que querían exprimir al máximo el número de sesiones posibles –aunque protestara quien lo hubiera producido o alguien pudiera marchase de la sala–, no deja de ser sintomático de nuestros días que prácticas como la del podfaster o el speed watching sean una especie de aplicación de este supuesto sobre nosotros mismos. Superponiendo el esquema histórico sobre la actualidad somos hoy dos papeles a la vez y nos tratamos bajo el criterio de la eficiencia económica (más en menos), aunque pueda estropear el disfrute de ser espectador u oyente. Ahora que tantas cámaras parecen girar y mirar ya por sí solas, ¿habrá alguien de viaje en Moscú intentando sacarse de encima, por fin, una temporada de Mad Men?

[1] Sobre estas cuestiones hablan autores y autoras como Nick Srnicek, Jonathan Crary, Helen Hester o Bifo Berardi.

[2] Hemos tratado algunas de estas cuestiones en el texto «De nuevo lo viejo y lo nuevo de nuevo» en el libro Imágenes, un dominio público(CCCB, 2020). Esta perspectiva es próxima a la de la denominada arqueología de los medios que proponen autores como Erkki Huhtamo.

[3] Paolo Cherchi Usai Silent Cinema. A Guide to Study, Research and Curatorship (tercera edición revisada), BFI, 2019.

[4] Luigi Pirandello: Cuadernos de Serafino Gubbio operador. Traducción de Elena Martínez. Madrid: Gadir Ficción, 2007, p. 15.

[5] Walter Benjamin: Escritos sobre cine. Edición de Daniel Pitarch. Madrid: Abada, p. 327-328.

Deja un comentario