Cosecha de patatas de principios del s. XX | Wikipedia | CC BY-SA 3.0

¿Cómo se escribe lo que comemos? ¿Cómo nos tragamos los textos? ¿Los libros alimentan? ¿La cocina es ciencia? ¿Y la literatura? ¿O son atajos? ¿Y hacia dónde? ¿Qué nos cuenta de nuestra sociedad lo que comemos y la forma en la que lo hacemos? ¿Cuál es la verdadera historia de la patata, y por qué podríamos decir que es más alucinante que la odisea de Ulises? Exprimir jugo antropológico, ficcional, textual de nuestros hábitos gastronómicos. Rebañar la relación que tenemos con la comida: hasta los tuétanos, con la pantalla por mantel.

¿Hay una primera vez, un origen, una sola explicación, el porqué de las cosas? ¿O son solo las ganas, la ignorancia que desplegamos, el estrago de todo quererlo contar? Las preguntas exigen una respuesta, y el puente que predeterminan es demasiado estrecho: el mundo pasa por debajo de él, raudo, inescrutable y fresco, y merece la pena mojarse en él, empaparse de él, bebérselo, sacar grillos, sacar branquias.

*

Dicen que todo empezó en el altiplano de los Andes. ¿Hubo un descubridor, unas únicas manos que escarbaron la tierra, o ya se las encontraron desenterradas por mor de una torrentada? ¿Fueron un cúmulo de experiencias sumadas y olvidadas que sedimentaron a lo largo de los siglos? Se ve que primero fue la dulce, y que la otra era incomible –pequeña y retorcida como unos dedos artríticos– y tuvieron que cruzarla y cruzarla hasta que pudieron zampársela. Y que también la secaban y hacían una pasta para conservarla hasta diez años. Que un gran imperio la utilizó para desplegar su poder por el continente. Que había de mil variedades.

Todo se nos escabulle: ¿quién sabe con certeza lo que pasó hace 10.000 años?

¿Quién se acuerda de lo que cenó el miércoles pasado?

¿Tortilla de patatas?

¿Crema de zanahoria?

Nadie se acuerda de la primera vez.

¿Quién sabe cuando mordió su primera patata?

¿Por qué son naranja las zanahorias?

No es importante. ¿No?

¿Qué es lo importante?

¿Un príncipe? ¿Un nombre? ¿Un color?[1] ¿Una guerra?

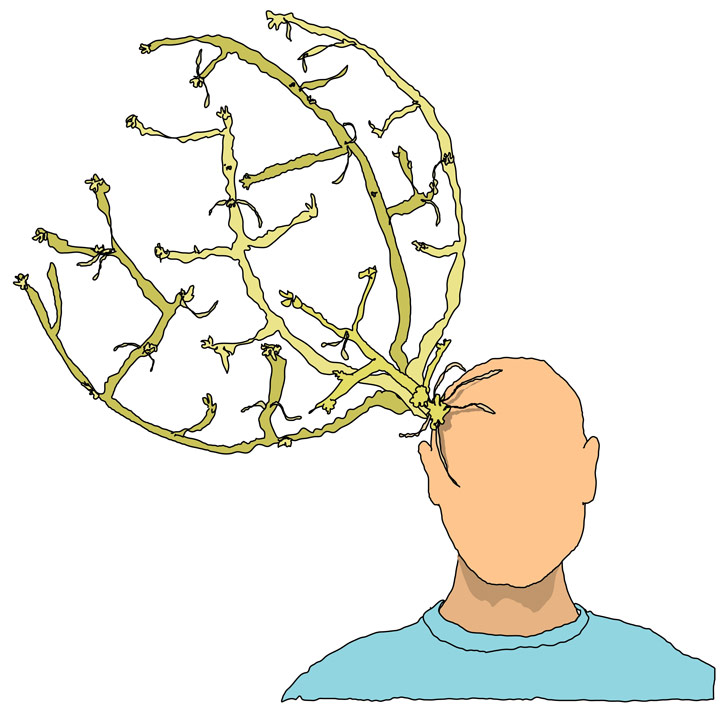

Estar grillado | © nomdenoia, 2018

La principal información que da una pregunta es sobre quien la formula: qué le interesa, desde dónde la hace, qué sabe, cómo es. Toda pregunta prefigura la respuesta o, mejor, la limitación de la respuesta. Es una clase de molde para la respuesta: las preguntas humanas dan respuestas humanas, al servicio del conocimiento restringido de la mente humana. Al conocimiento, al total, al que supera al hombre, no se puede acceder mediante las preguntas que hacemos –que más que nada lo que hacen es acotarlo. La pregunta nos sirve a nosotros como espuela, pero no puede ser un método, son las muletas de la curiosidad cuando no vuela, un principio, nunca debe ser lo que determina nuestra búsqueda –una verdadera búsqueda descubre lo que no sabe que descubrirá, y debe permitírselo: si encuentras lo que querías encontrar, ¿por qué lo buscas? ¿qué te aporta? Si el objetivo es corroborase, vamos mal. Una pregunta directa no abre nada, no es ninguna llave: es, más bien, simplemente, el negativo de una cerradura. Y no queremos saber cómo se cierra una puerta, sino qué hay más allá de ella. Lo que se nos escapa. En cambio, interrogarse no es dirigirse, a ciegas, hacia una respuesta, hacia la cerradura, sino sobrevolar el territorio de nuestro conocimiento, topografiarlo, ampliar el campo de batalla. Multiplicarlo. Hacerlo fértil: engendrar más preguntas, no respuestas. Una red tupida de preguntas que midan palmo a palmo, soltada sobre la inmensidad de lo que no está estructurado para ser entendido. Jugar con ello, vivirlo, embelesarse, aprender a no imponer el significado. Interrogarse es hacer preguntas-pájaro, que hacen de grumete por el cielo de nuestro pensamiento y atisban tierras ignotas, cumbres rascanubes y fulgores espléndidos, inauditos. Incomprensibles. Desconocidos. Topes de cordura, disoluciones de razón, pensamiento sobrevolado, sobrepasado.

Estar grillado | © nomdenoia, 2018

No sé cómo nos conocimos, con Edu. Creo que fue cuando tocábamos con los Sirles, una época caótica y desdibujada, seguramente durante alguna noche de verano en Sant Feliu de Guíxols, de aquellas en las que terminas en el mar, en pelotas bajo las estrellas. Quedamos a las siete y media en el templo. Tiene dos entradas: por la plaza y por el callejón de detrás. Me lo encuentro en la barra de mármol, charlando con Josep, que le está contando que un día, con un socio suyo, se encerraron en la cocina para hacer las patatas bravas perfectas. Método científico: distintas variedades de papas, medida de la temperatura del aceite y del tiempo, dobles y triples cocciones, etcétera. No nos cuenta el secreto y nos recomienda los pulpitos, que son una auténtica golosina, tiernos y sabrosos. Entre botellines, pido a Edu si se acuerda de la primera vez que comió patata. Pone una de esas caras tan suyas, tan expresivas, con la carcajada emboscada a punto de asaltarte desde cada rincón de la oreja, los ojos o la nariz. Me dice que no pero que se imagina que debía ser chafadita, en forma de puré, como tantas criaturas. Yo le pongo al día de mi investigación patatera, llena de anécdotas alucinantes como la del edicto de Federico el Grande[2] o la historia de este cartel.[3] Él me dice que lo que le flipa de la patata es que sea infinita. Supongo que se refiere a su capacidad de grillarse y grillarse, de no depender de la semilla para continuar el ciclo. De germinar y injertarse por aquí, por allí, por todos lados. De desperdigarse. De salir de si misma y hacerse otra. En una cena, hace días, alguien sacó una bengalas para celebrar el encuentro y un par de comensales se hicieron algunas quemaduras leves. Estábamos en el Priorat. Un escritor amigo les dijo que cogieran una patata y se la restregaran por la quemadura, que eso les aliviaría el escozor y les curaría. Funcionó. ¿Por qué tenemos que perpetuar la segmentación de los saberes? ¿A quién beneficia la distinción entre teoría y praxis, entre manual y ensayo, entre narrativa y no-ficción? ¿Por qué no practicar una literatura sin compuertas y plantar patatas en las notas al pie?

*

Turín, 1889. Un señor fustiga a su caballo sin piedad. El filósofo Friedrich Nietzsche tiene un ataque, se abraza al animal y cae al suelo llorando. Grillado, ya no recuperará la cordura. Muere once años más tarde. En 2011, el genial cineasta húngaro Béla Tarr se pregunta qué pasó con aquel caballo y con su amo –y su hija– en una granja aislada en medio de la nada. Esta interrogación se convierte en un film que no responde, que grilla apocalipsis: A torinói ló (El caballo de Turín). Yo no me acuerdo de cuándo comí patatas por primera vez, pero jamás me podré quitar de la cabeza esta película, el viento incesante, la oscuridad creciente, la supervivencia diaria y, al cabo de seis días, el fin del mundo, cuando, finalmente, ya no pueden hervir las patatas que comían cada noche con las manos, padre e hija, cara a cara, en silencio, como en una comunión pagana.

[1] Los cítricos tienen veinte millones de años y vienen de Asia. En el año cero, en la India la naranja es conocida como naranga, en sánscrito. En su viaje hacia el oeste, esta fruta es asimilada por los árabes, que la introducen en la península Ibérica con el nombre de nāranj, y los franceses de la edad media le llamaran orange a partir del árabe y del italiano arancia. Desde entonces el nombre de la fruta pasa a ser, también, el nombre del color. Willem el Taciturno, noble de la familia Nassau, nace en Alemania el 1533. A los once años muere su primo René de Châlon, príncipe de Orange (un condado del sur de Francia), y él hereda sus títulos y pasa a ser el príncipe Willem van Oranje-Nassau. Terminará capitaneando la revuelta neerlandesa contra la monarquía española que desencadenará la Guerra de los Ochenta Años y que el 1648 culminará con la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos. En aquella época, los holandeses eran grandes cultivadores de zanahorias, y en honor a la casa que les había dado la independencia empezaron a cultivar masivamente una especie muy rara de zanahoria que tenía una gran cantidad de betacaroteno, un pigmento clasificado como hidrocarburo terpenoide, del color del nombre de la dinastía de Willem. O sea, que la fruta –la naranja– dio nombre al color, y los holandeses terminaron dando este color al tipo de zanahoria que era más común en todas partes. Como la que rallaste ayer en tu ensalada.

[2] Cuando los europeos descubren la patata en América, a principios del siglo XVI, no les causa sensación, para nada, más bien al contrario: la parte verde es venenosa, es de la peligrosa familia de las solanáceas, no sale mencionada en la Biblia y tampoco tiene muy buena pinta. Así que, cuando llega a Sevilla, se conrea en el patio del Hospital de la Sangre, en el año 1570, para alimentar a los pobres que viven allí: si se mueren, nadie hará aspavientos. Contra todo pronóstico, su alto valor nutricional (proteínas, minerales y vitaminas, fáciles de digerir) los ayuda a recuperarse. Felipe II ve que ahí hay un filón y manda algunas al Papa, que tiene un embajador enfermo en los Países Bajos y se las hace llegar. Allí caen en manos del botánico Carolus Clusius –el introductor de la tulipa–, que las planta en Viena, Frankfurt y Leiden. El chiflado de Federico el Grande será uno de los primeros en entender que la patata puede fortalecer a los soldados y a la población en general, pues es un alimento nutritivo que crece en todos lados en condiciones adversas y no depende de las inclemencias que devastan cosechas. Para vencer las reticencias de los payeses, Federico usará dos vías: la sutil y la categórica. Manda plantar un campo de patatas real en un lugar de paso y pone guardas para que lo vigilen. Eso maravilla a los payeses, que empiezan a interesarse por el tema. Encima, da instrucciones a los guardas para que se duerman de noche y no vigilen con mucho esmero. La gente no tarda en hacerse con las codiciadas patatas y plantarlas ellos mismos. La vía categórica llega el 1756 con el Kartoffelbefehl, el edicto de la patata, que obliga a todo el mundo a plantarla. Del rechazo pasaron, rápidamente, a la devoción. Antoine-Augustine Parmentier aplicará ese mismo método en Francia –donde la patata estaba prohibida por el parlamento desde 1748 porque decían que causaba lepra–, plantando patatas en el jardín del palacio de las Tullerías para despertar el interés por el tubérculo maldito, pero como no puede remacharlo con un edicto, usará otras armas para ponerla de moda: convencerá a María Antonieta para que lleve un ramo de flores de patatera y organizará grandes comilonas, con celebridades como Benjamin Franklin, en las que todos los platos estarán hechos a base de patata cocinada de distintas maneras. Finalmente, en 1785, año de malas cosechas, los franceses aceptarán con gusto la patata para evitar el hambre. Exactamente lo contrario pasará el año 1845 en Irlanda: allí harán monocultivo de la variedad «Irish Lumper», y cuando llegue la plaga americana –la Phytophtora infestans, un hongo que causa el mildiu de la patata y se la carga en un santiamén–, en cuatro años el país perderá dos millones de personas, uno de muertos y el otro de exiliados.

[3]

Halt Amikäfer! 1950 | © Deutsches Historisches Museum

Deja un comentario